最近、家づくりに関心のあるお客様から、「耐震等級3」や「許容応力度計算」といった言葉をよく耳にするようになりました。これは、家を建てられる皆さんの“耐震への意識”が高まっている証拠であり、とても嬉しいことです。

ご存じの通り、地震によって多くの命が失われる原因は、建物の倒壊です。耐震性の高い家を建てていくことが、多くの命を守ることにつながります。

一方で、未だに多くの建築会社が「耐震等級1で十分」と考えていたり、「許容応力度計算は手間やコストがかかる」といった誤った認識を持っています。しかし、耐震等級1はあくまで最低限の基準です。適切な構造計画を行えば、コストを抑えながら安全性の高い住まいをつくることも可能なのです。

今回のテーマは「地盤」の話

さて、今回のブログでは建物本体ではなく「地盤」について取り上げます。

何度か記事でも触れてきましたが、地盤は家づくりにおいて極めて重要な要素です。

「今、自分が住んでいるエリアの地盤はどんな特徴があるのか?」

これを知っておくことは、災害への備えにもつながります。

また、これから家を建てようとしている土地についても、事前にその地盤の特徴を調べることが可能です。その方法の一つが、今注目されている 「微動探査」 です。

「微動探査」とは?

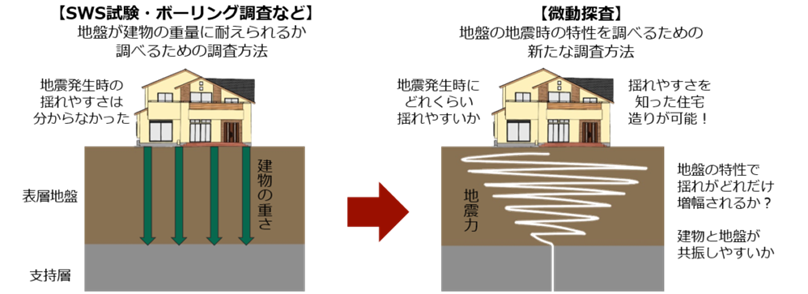

一般的に住宅建築の際に行われる地盤調査は、SWS試験(スクリューウェイト貫入試験)です。これは、ロッド(鉄棒)を地面に垂直に差し込み、回転を加えながら掘り進めることで、地盤の固さや締まり具合を測定するものです。

通常、建物の四隅と中心の計5点を調査し、深さ10m程度まで確認します。途中で固い地盤に当たれば、そこで調査は終了します。

一方、微動探査(常時微動探査)は、人が感じないほど微細な地盤の揺れを観測する調査手法です。食パン1斤ほどの大きさの高感度地震計(微動計)地面や建物の床に置き、揺れの特徴を測定します。

この方法では、地震時にその地盤がどのように揺れるかを可視化できるほか、建物の耐震性能を“実測”で評価し、数値化することも可能です。

さらに、SWS試験のように地面を掘る必要がないため、非破壊調査として既存の住宅でも利用できます。

「微動探査」で分かる3つのこと

① 地震時の「揺れやすさ」

地盤が固いほど揺れは小さく、柔らかいほど揺れが大きくなります。

微動探査では、その揺れ幅=増幅度を計測できます。

② 地盤の「卓越周期」

地盤にはそれぞれ特有の揺れやすい周期(=卓越周期)があります。

建物にも揺れやすい固有周期があるため、**地盤と建物の周期が一致すると「共振」**が起き、揺れが増幅されます。

③ 「S波速度構造」

地盤の硬さによって地震波の伝わる速さが変わります。

微動探査では、地下30mまでの地盤の硬軟を計測できます。

※これらの情報は、一般的なSWS試験では得られません。

実際に「微動探査」をやってみた

こちらが実際の測定の様子です。機器を地面に置いて、あとは待つだけ。とても簡単な調査でした。

微動探査の結果

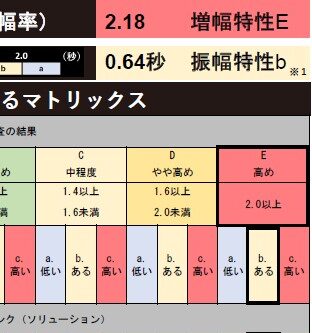

1週間ほどで結果レポートが届きました。その一部を紹介します。

① 揺れやすさ

→ 増幅度 2.18、E判定(非常に揺れやすい地盤)

② 卓越周期

→ 0.64秒、B判定(共振の可能性あり)

③ S波速度構造

→ 地下30mの平均S波速度:160m/s(非常に軟らかい地盤)

結果から、「揺れやすく共振しやすい地盤」であることがわかりました。

今回計画している建物は狭小3階建て+屋上ペントハウス付きのため、構造的にも不安が残る内容です。

SWS試験では「軟らかい地盤→改良」で終わることが多いですが、

微動探査を行うことで地震時の揺れの傾向やリスクが数値として明確になり、適切な対応が可能になります。

対策案

① 地盤そのものを固くする

→ ただし、必要な改良深さが40〜50mになると現実的ではありません。

住宅規模で行われる地盤改良では、地盤そのものを固くすることはできません。

② 建物の構造で揺れを制御する

→ 耐震等級3の構造設計に加え、制振ダンパーを採用。

→ 共振を防ぎ、地震時の揺れを最小限に抑えます。

調査結果から「揺れやすく、共振の可能性がある地盤」であることが明らかになったため、構造側での制振対策が不可欠と判断しました。

今回採用した制振ダンパー「エヴォルツ」は、わずかな揺れにも反応するオイル式ダンパーで、地震エネルギーを効率よく吸収・減衰させる製品です。

これにより、建物の揺れを軽減すると同時に、構造躯体への負担を軽くし、耐震性能を長持ちさせる効果も期待できます。

最後に

今回の建物については、建物自体の微動探査結果も公開しますので、ぜひご期待ください。

また、弊社では耐震リフォームも承っております。

既存住宅の耐震診断にも、従来の“目視中心”ではなく、実測による「微動探査」を導入します。

数値化することで、より精度の高い耐震対策が可能になります。

耐震は、建物だけでなく地盤と一体で考えることも重要です。

そして、微動探査のような先進的な調査を活用することで、見えないリスクを“見える化”し、安心・安全な家づくりが実現できます。