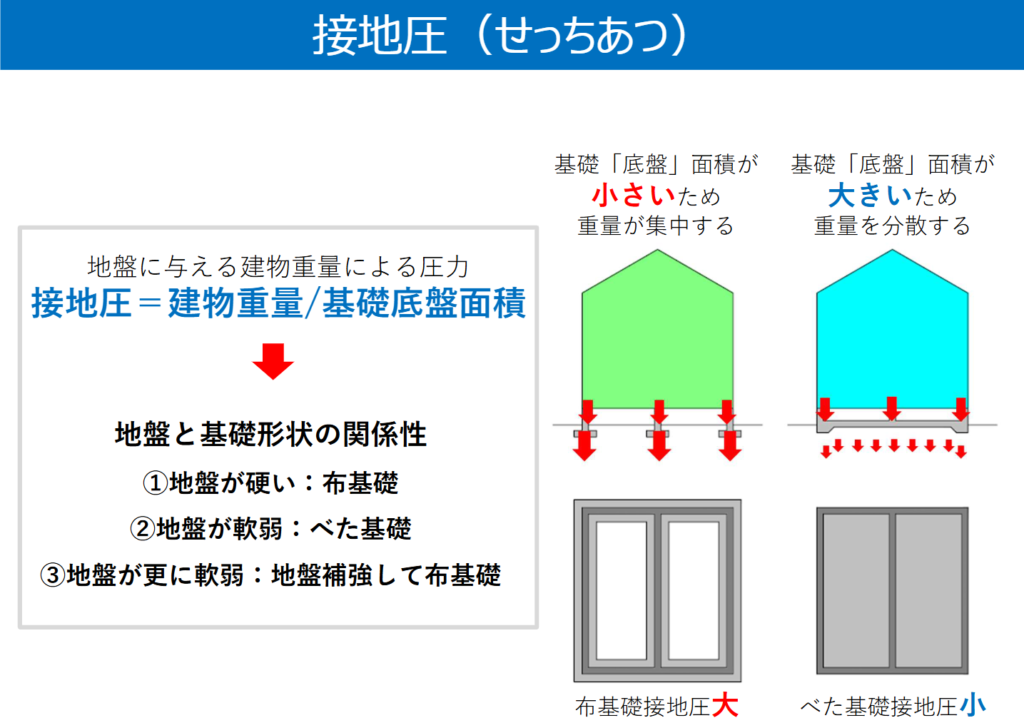

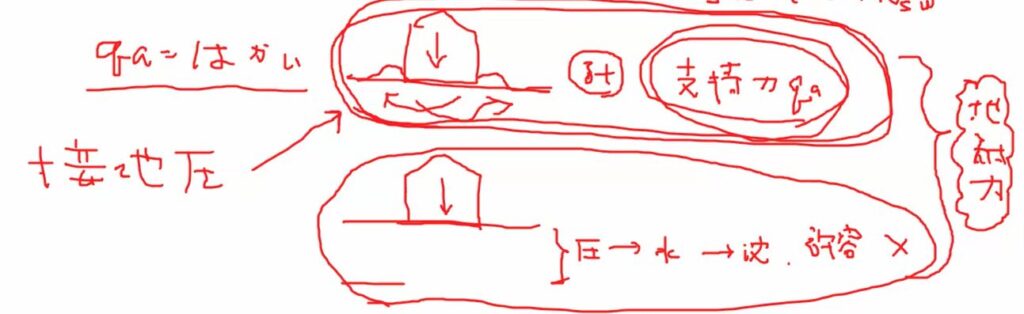

◎ 接地圧と地反力の考え方

基礎設計を行う際には、接地圧と地反力の違いと、それぞれの使い方を明確に理解する必要があります。

接地圧とは、建物全体の荷重が地盤に対して及ぼす「面全体での圧力」。

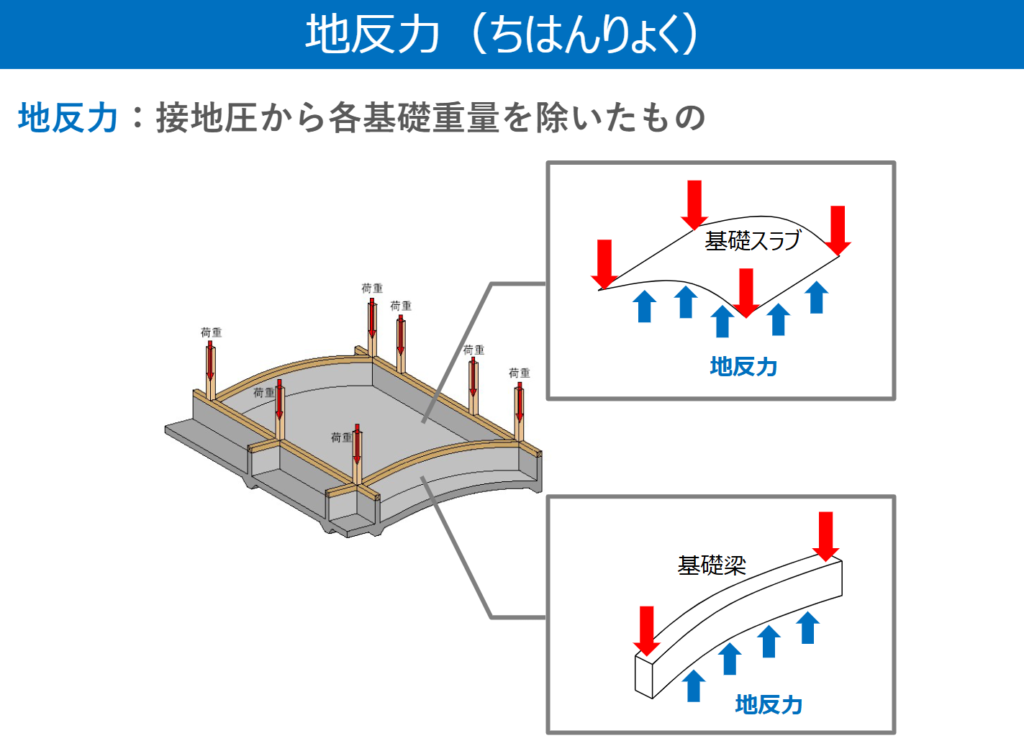

一方で地反力は、その接地圧に対して、地盤が基礎スラブや梁に対して「押し返してくる力」です。

設計においては、この地反力から基礎スラブや1階床の自重と荷重(固定荷重、積載荷重)を差し引く必要があります。なぜなら、それらの荷重は基礎にかかる地反力を抑え込む方向に働くからです。

▼ 地反力設計の詳細

- スラブ設計時の地反力

→地反力 = 接地圧 - スラブ自重 - 1階床の固定荷重(DL)・積載荷重(LL)

※スラブ設計時には基礎梁の重量は差し引かない。 - 基礎梁設計時の地反力

→地反力 = スラブ設計時の地反力 - 基礎梁自重

※基礎梁設計時にはスラブと基礎梁の重量は差し引く。

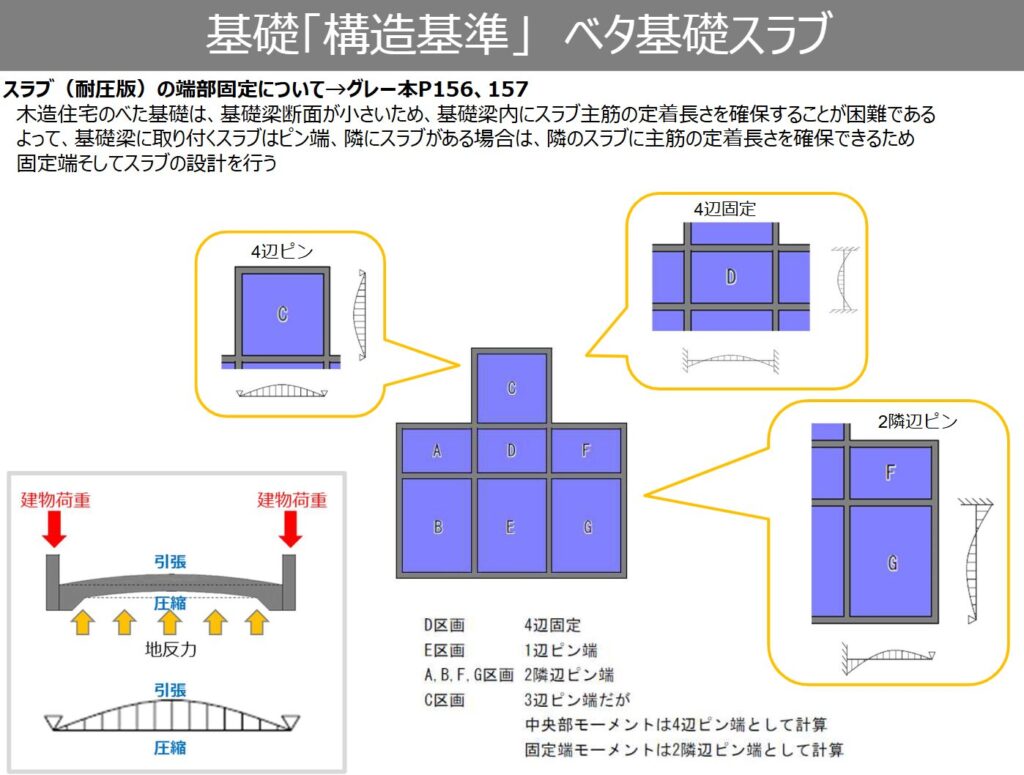

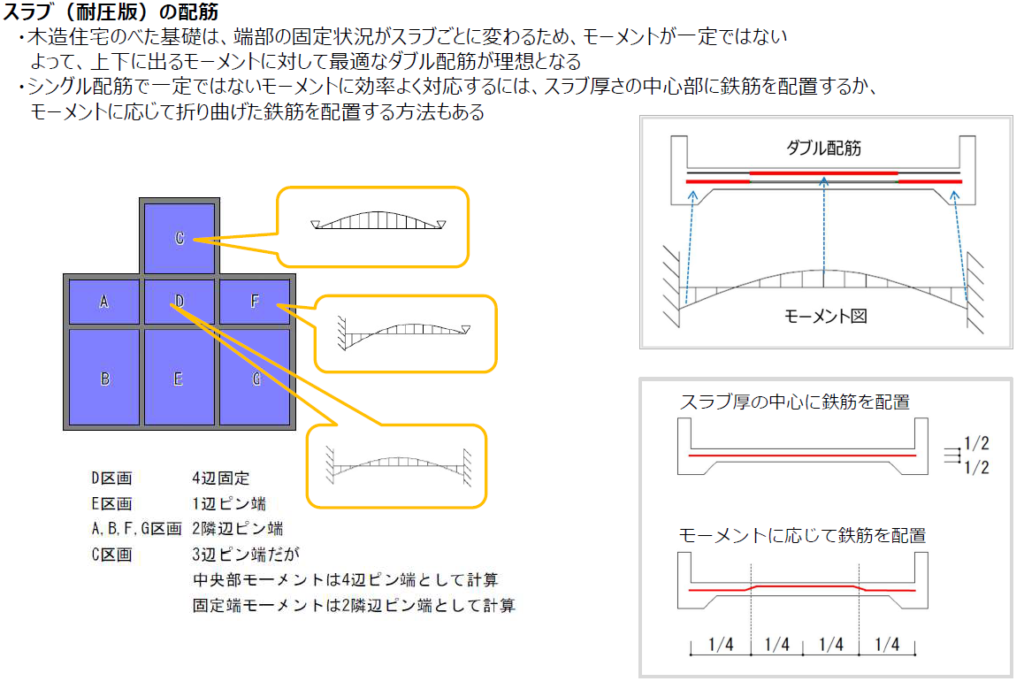

◎ 基礎スラブとモーメントの考え方

木造の基礎では、「ピン端」や「固定ピン」など端部の拘束条件が混在します。そのため、部材にはさまざまな曲げモーメントが発生し、それに応じた適切な配筋計画が求められます。

そもそも「モーメント」とは?

モーメント(曲げモーメント)とは、

部材を「曲げようとする力」のことです。

たとえばスラブや梁に荷重がかかると、部材はたわんで曲がろうとします。このとき部材の内部には、上側と下側にそれぞれ圧縮力と引張力が発生し、これらが「曲げモーメント」となって部材を変形させようとします。

コンクリートと鉄筋の役割

- コンクリート:圧縮に強いが、引張に弱い(割れてしまう)

- 鉄筋:引張に強く、コンクリートの弱点を補う

よって、モーメントによって生じる「引張側」に鉄筋を配置するのが、配筋設計の基本です。

モーメントと配筋位置の関係

- 下向きのモーメント

→ 鉄筋は「下側」に配置(=下配筋) - 上向きのモーメント

→ 鉄筋は「上側」に配置(=上配筋)

スラブ厚と配筋方法の違い

- スラブ厚180mm × W配筋(上下両側に鉄筋)

→ 上下両方向のモーメントに対応でき、構造的にバランスが良い - スラブ厚180mm × シングル配筋(下側のみ)

→ 下向きモーメントにしか対応できず、上向きモーメントが想定される場合には効果を十分に発揮できない - シングル配筋で対応する場合

→ 鉄筋の位置を断面の中立軸(中間部)付近に持ってくるなどの工夫が必要

▼ 応用設計の例(固定ピンをあえてピン端に)

スラブ中央部の区画を、通常であれば固定ピンで定着を取るところをあえてピン端設計にすると、

スラブに上向きのモーメントが集中します。

このとき、上配筋だけで効率よくシングル配筋が可能になるというメリットがあります。

ただし、こうした設計を行うには、構造審査側でも理解が必要です。

◎ 地盤の強さ「支持力」と「地耐力」

一般に「地耐力」と呼ばれている数値(qa)は、実は「支持力(支持地盤の許容応力度)」です。

このqaとは、地盤が荷重に耐えきれなくなってせん断破壊を起こす直前の強度を示すもので、本質的には「破壊の限界荷重」です。

許容応力度計算でチェックされるのは、この破壊の限界(支持力)のみであり、以下のような「圧密沈下」などの長期的な変形挙動は考慮されていません。

▼ 圧密沈下とは?

地盤に荷重が加わることで、水分が抜けて地盤の体積が減少し、徐々に沈下が発生する現象。

木造住宅程度の小規模建物でも、粘土層や自沈層がある地盤では長期的な沈下リスクがあるため、注意が必要です。

▼ 本来の「地耐力」とは?

地盤業界で言う「地耐力」とは、

→ 支持力(qa)+ 圧密沈下などの沈下挙動を含んだ地盤の総合的な強さです。

建築設計で使われる「地耐力=qa」は、本来の意味からすると「支持力」のことを指しているという点は理解しておきたいところです。

◎ 沈下のリスクを見極めるには?

微動探査や地理院地図などを使って、建設予定地の地盤リスクを把握することが有効です。

また、地盤に関する経験的な知見(たとえば西村さんの感覚的判断)も非常に重要です。

以下、関連ブログです。あわせてご覧ください。