近年、住宅業界全体で断熱性能の向上に向けた取り組みが進んでいます。省エネ基準の引き上げやZEH住宅の普及など、「断熱強化」が住宅の品質を語るキーワードになりつつあります。

しかし、ここで注意すべきなのは 「断熱性能=安心」ではない という点です。断熱性を高めれば確かに快適性や省エネ性は向上しますが、その一方で「結露リスク」はむしろ高まります。防露について正しく理解し、設計・施工に反映させなければ、建物の耐久性は大きく損なわれてしまいます。

実際、断熱性能だけを売りにしている会社の中には、防露への理解が不十分なケースも見受けられます。そうした住宅では、数年後に壁内でカビや腐朽が進行し、住まい手が大きなトラブルに直面することも。快適さや省エネを手に入れたつもりが、長期的には「痛い目」を見ることになりかねません。

そこで今回の環境塾では、森林文化アカデミーの辻先生から「防露」について学びました。その内容を整理し、ここで公開します。

1. 冬の表面結露

原因

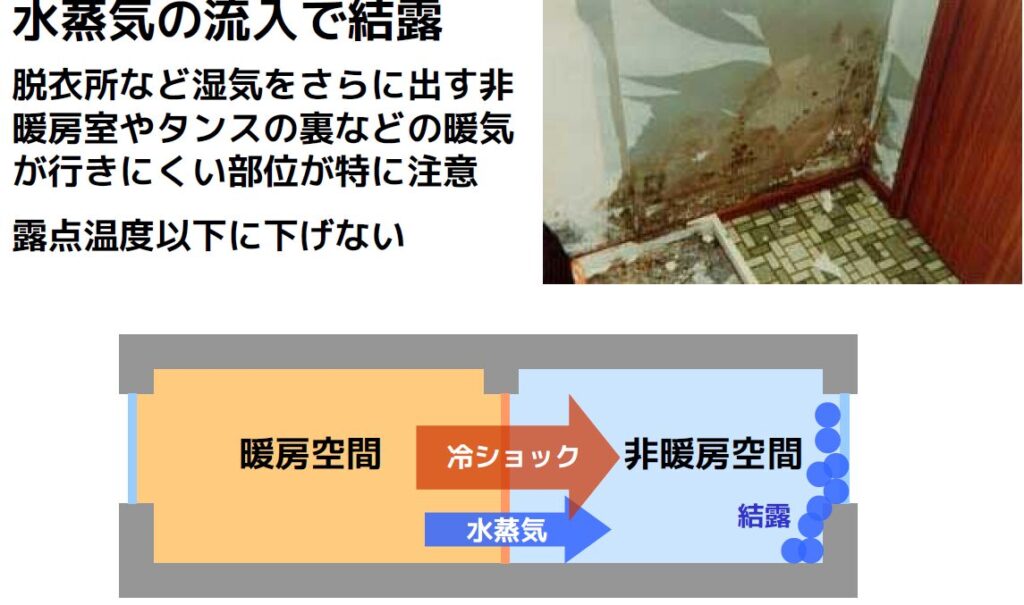

暖房で室内が暖かく、湿度も高い状態で、窓や外壁の内側など冷たい面に触れると水滴が発生します。

起きやすい場所・事例

- 窓ガラスやサッシ周り

- 押し入れやクローゼットの外壁側の壁

- 非暖房室への水蒸気流入

対策

- 窓を高断熱化(二重窓・樹脂サッシ・Low-Eガラス)

- 家具を壁から少し離し、空気を流す

- 室内の加湿しすぎない(湿度50〜60%が目安)

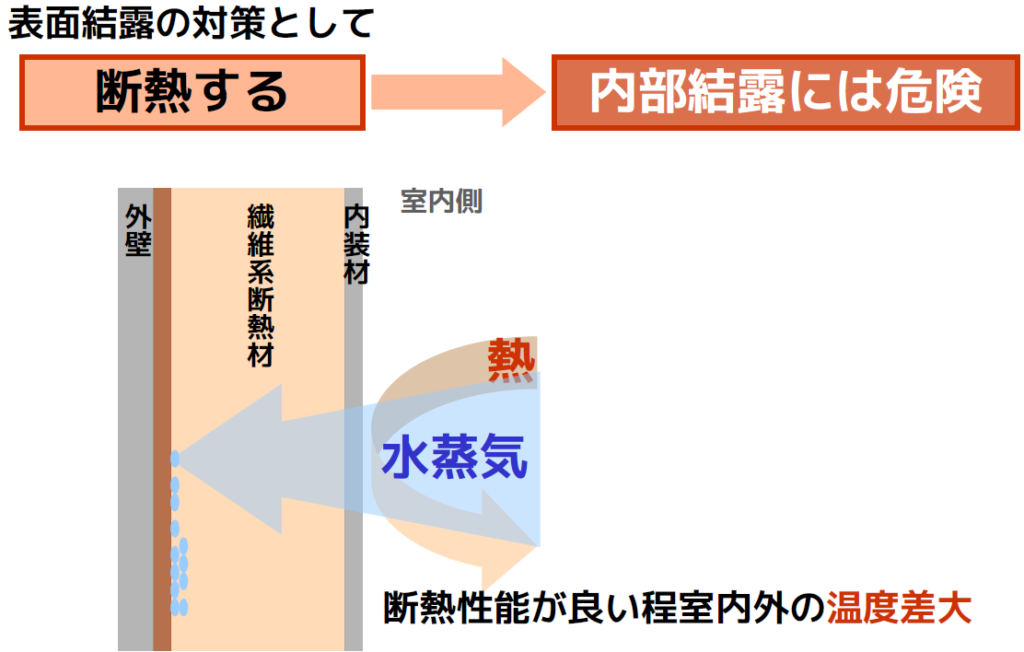

2. 冬の内部結露

原因

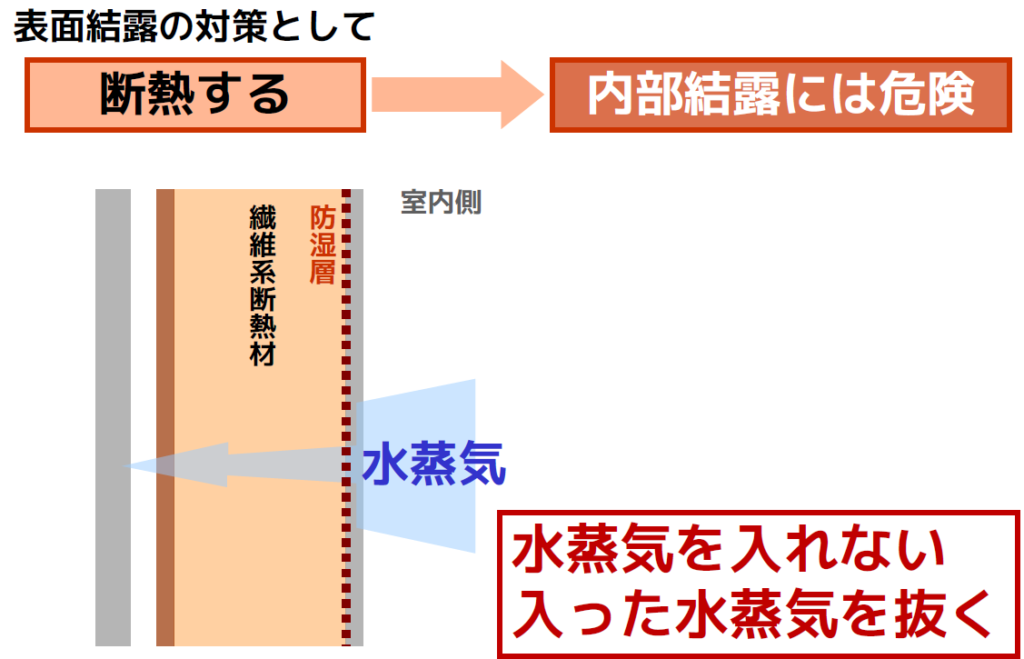

室内の湿気が壁や天井の内部に侵入し、外気で冷やされた部分で凝結します。見えないところで起こるため発見が難しく、建物を傷める最大の要因です。

起きやすい場所・事例

- 断熱材の内部や外壁内

- 天井裏や床下

- 防湿層が不連続な部分

対策

- 室内側に防湿シートを連続して施工する

- 気密施工を徹底し、湿った空気を壁内に入れない

- 外壁には通気層を設け、湿気を外へ逃がす

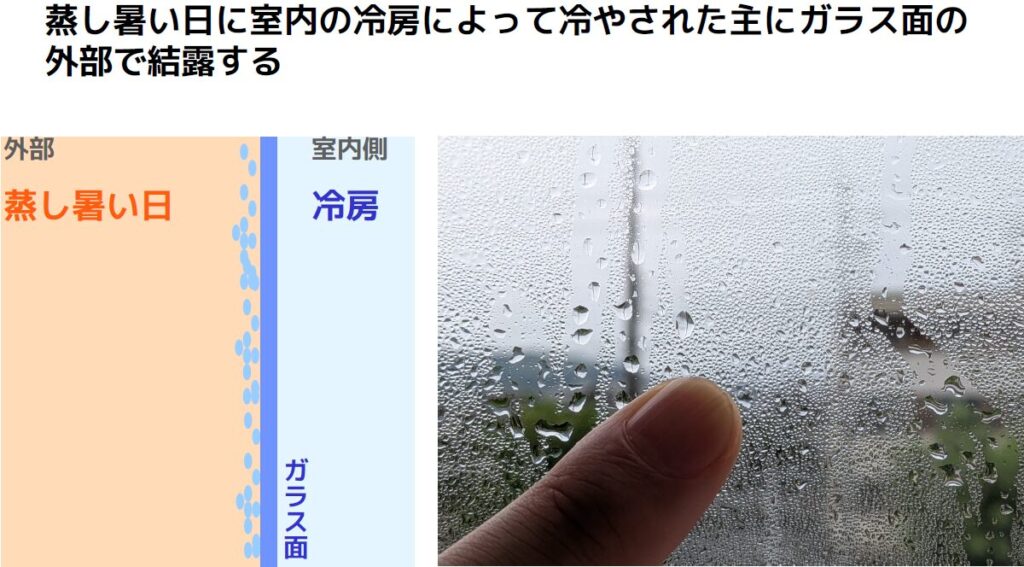

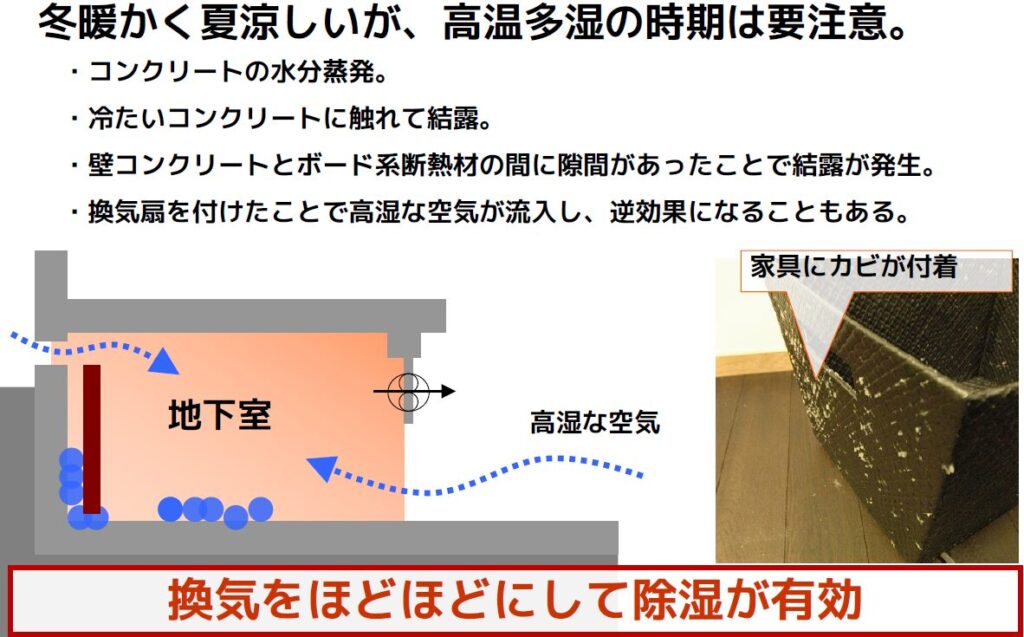

3. 夏の表面結露

原因

高温多湿な外気が、冷房で冷やされた建物の表面に触れることで発生します。

起きやすい場所・事例

- 冷房中の窓の外側

- 地下室の壁や床面

対策

- 地下室や北側の部屋では除湿器を併用する

- 外気が直接冷えた面に触れないよう通気層や断熱を工夫する

- 室内外の温度差を大きくしすぎない(急冷を避ける)

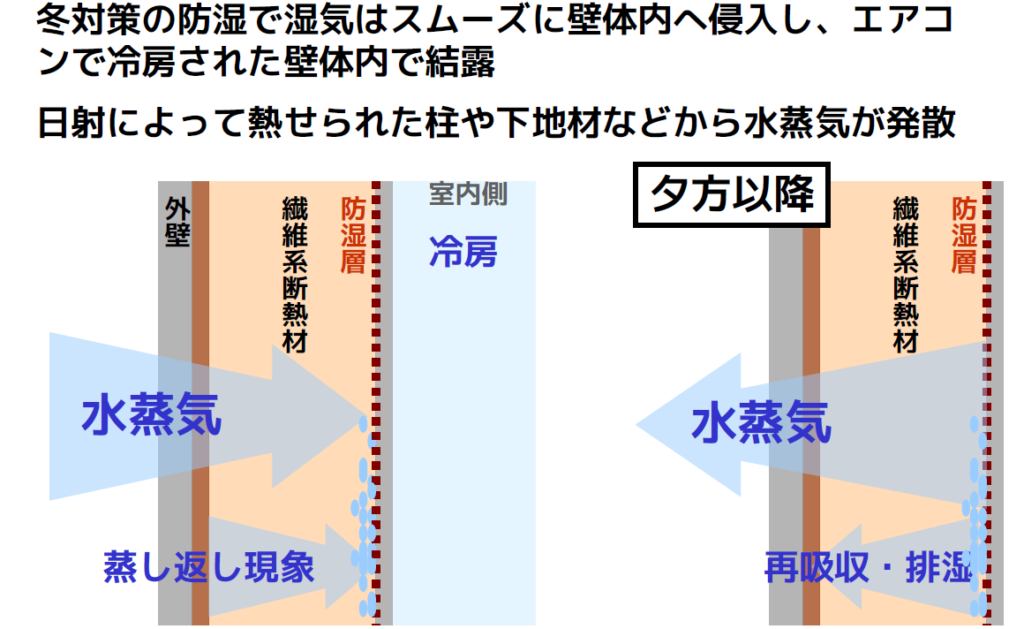

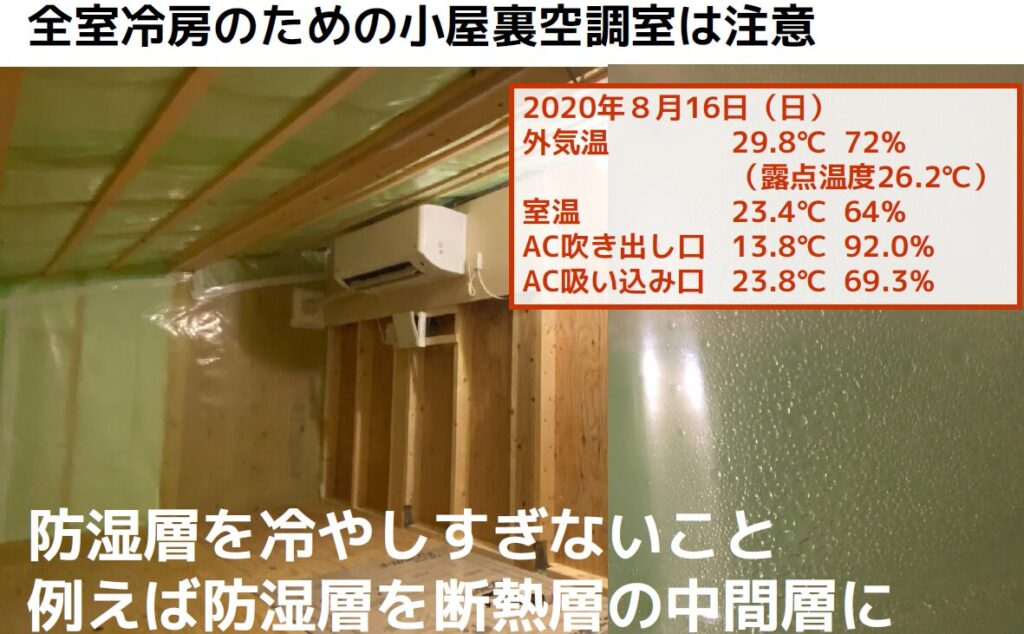

4. 夏の内部結露

原因

湿度の高い外気が壁体内に侵入し、断熱材の内部や冷房で冷やされた部分に達して水滴化する現象です。高断熱住宅で増えているリスクのひとつです。

起きやすい場所・事例

- 外壁内断熱の冷却部

- 北側や日射の少ない外壁面

- 金属系の外壁材を用いた壁構造

対策

- 外壁の防湿・透湿設計をバランスよく行う(透湿抵抗の小さい外装材+通気層)

- 外気侵入を防ぐため、気密施工を丁寧に

- 地域や気候に応じて断熱・換気計画を調整する

まとめ

結露は「冬型(表面・内部)」と「夏型(表面・内部)」の4類型に整理できますが、それぞれ原因が異なるため、対策も一律ではありません。

- 「断熱性能が高い=結露に強い」わけではない。むしろリスクは高まる

- 施工会社に「どんな結露対策をしているか」を確認することが大切

- リフォームでも断熱強化だけをすると、かえって結露だらけになることがある

これから家を建てる方、リフォームを考えている方にぜひ覚えてほしいのは、

快適で省エネ、そして長持ちする家をつくるには「断熱」と「防露」をセットで考えることです。

「暖かさ」「光熱費の安さ」だけではなく、結露にどう備えているかを、ぜひ建築会社に質問してみてください。

それが、家族が安心して長く暮らせる住まいづくりの第一歩になります。