空調設計講座も第7回目を迎えました!

かなり実務的な内容になってきました。受講生からの実務的な質疑も多く飛び交い、学びの質が高まっています。 そこで今回は、講座で話題に上がったエアコンの選定のポイントについて、ブログにまとめたいと思います。

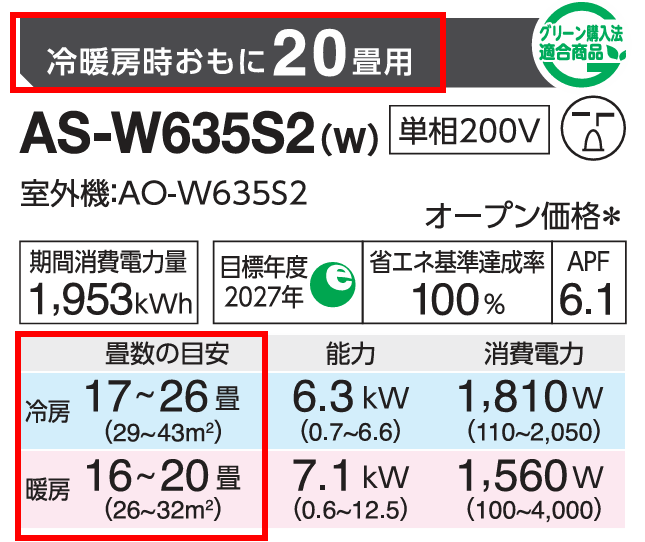

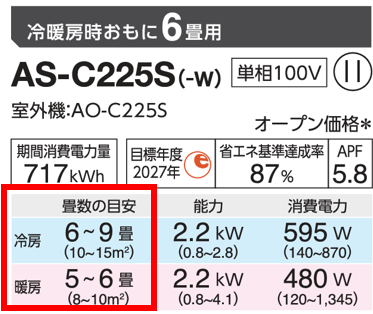

カタログの畳数目安は○○の家基準

皆さんは家電量販店でエアコンを購入する際、何を基準に選んでいますか?

例えば、「20畳のLDKだから、20畳以上対応のエアコンを選べば大丈夫!更に最上位機種を選べば間違いない!」と考える方も多いのではないでしょうか。

実はこの畳数の目安は、1964年に制定された基準であり、無断熱の家を前提にしています。

つまり、現在の住宅では、この基準を鵜呑みにしてはいけません。

2025年の今現在から遡ること、61年前の基準です。その間に建築基準法も度々改正され、住宅は断熱性・省エネ性は進化していっています。※世界基準で見るとまだまだ途上!

省エネ基準の主な改正と今後

1979年 第一次オイルショックを契機に、エネルギー消費削減の枠組みを導入(省エネルギー法制定策)

1980年 初めて建築物の断熱基準が策定される※努力目標(旧省エネ基準)

1992年 地域ごとに断熱基準を細分化(新省エネ基準)

1999年 断熱・気密性能の強化、窓の性能基準を導入(次世代省エネ基準)

2013年 断熱等級3・4が追加。等級4が最高等級(改正省エネ基準)

2020年 断熱等級4が最低等級、本来2020年義務化予定だったが延期(省エネ基準適合説明義務化)

2021年 これまで最高だった等級4を上回る「断熱等級5」が新設(断熱等級5新設)

2022年 断熱基準が大幅強化(断熱等級6・7新設)

2025年 すべての新築建築物で省エネ基準適合義務化(省エネ基準完全義務化)

2030年 すべての新築住宅をZEH基準に適合させる(断熱等級5が最低基準に)

2050年 日本政府は「2050年カーボンニュートラル(脱炭素社会)」の実現に向け、建築物の省エネ性能向上を重要な施策のひとつとしています。住宅のエネルギー消費削減には高断熱化が不可欠であり、今後の断熱等級のさらなる強化が予想されます。

暖房よりも冷房のほうが有利?!

高断熱住宅を前提に考えると、カタログの「畳数の目安」に疑問を感じる点があります。 それは、暖房よりも冷房のほうが有利(広めの畳数に対応)とされている点です。

実際には、冷房時の方がエネルギーが必要であり、厳しい条件となります。

では何故、畳数の目安では逆転しているのでしょう?

それは単純で、

- 無暖房の家の場合

- 冬:外気0℃ → 室温20℃(温度差20℃)

- 夏:外気35℃ → 室温27℃(温度差8℃) → 冷房の温度差が小さいため、畳数目安が広めに設定される

- 高断熱住宅の場合

- 夏は内部発熱(家電や人の熱)の影響で、冷房負荷が増加する

- 冬は無暖房でも快適に過ごせる一方、冷房時の負荷が大きい

つまり、高断熱住宅では暖房よりも冷房負荷のほうが厳しくなりがちです。

エアコン選定の考え方

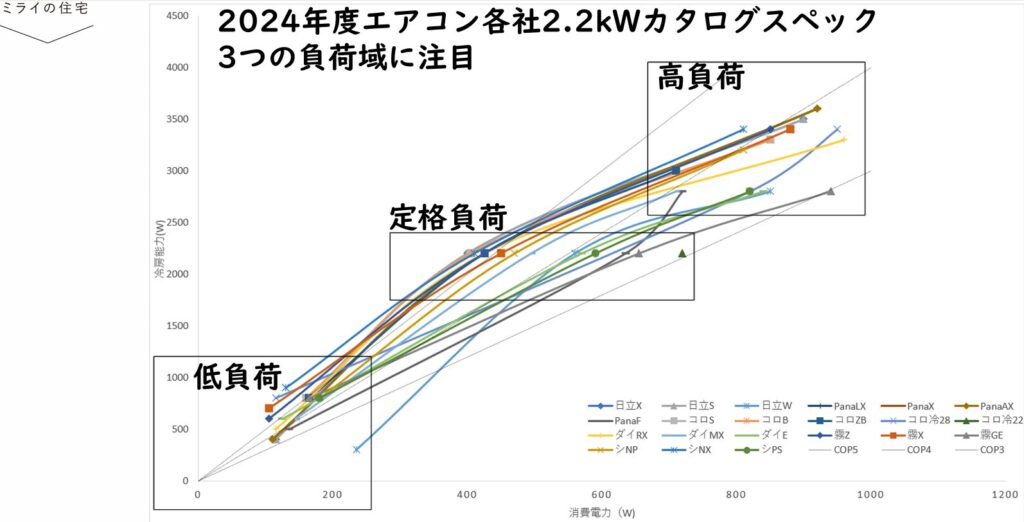

冷房用エアコンを選定する際に重要なのは、3つの負荷域です。

① 低負荷域(最小能力付近)

- 高断熱住宅では最も重要なポイント

- サーモオフ(停止)せず、低負荷でも安定運転できるかが鍵

② 定格負荷域(カタログ記載の定格能力)

- 省エネ性能(COP/APF)が高いほど、効率的な運転が可能

③ 高負荷域(最大能力付近)

- 夏のピーク時や内部発熱が多い時(友人が集まるなど)でも、能力が足りるか

特に高断熱住宅では低負荷域での挙動が重要です。

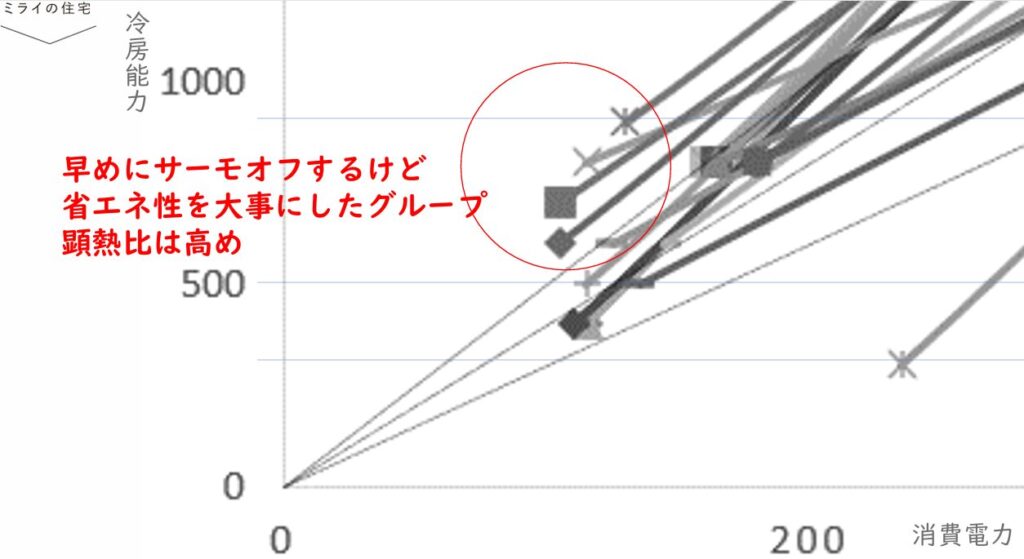

エアコンの特性と用途別の選び方

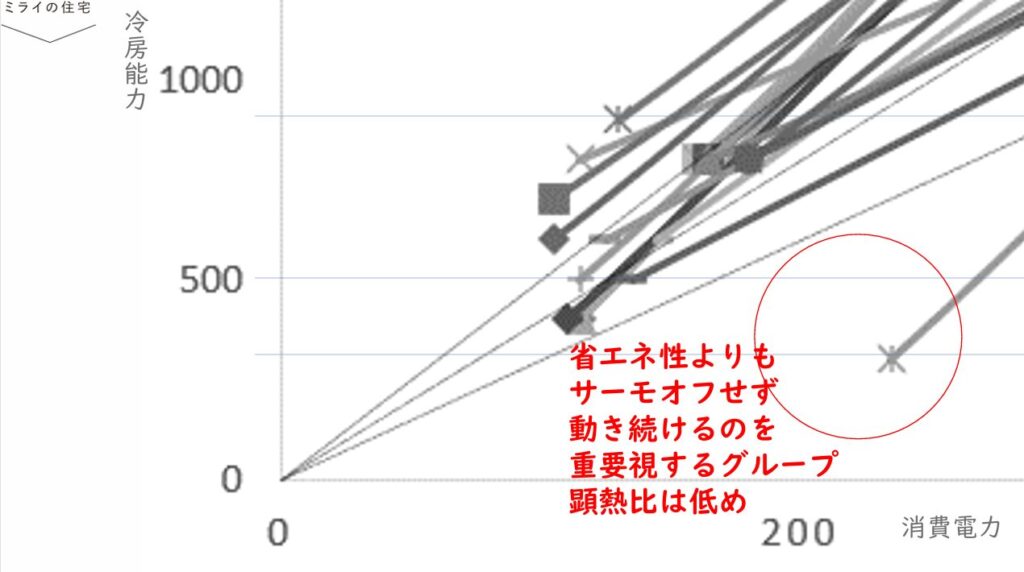

エアコンの低負荷域の挙動特性による分類

1. 早めにサーモオフするが、省エネ性を重視するタイプ

- 顕熱比が高め(湿気をあまり取らない)

- LDKやメイン空間向き

2. サーモオフせずに運転を続けることを重視するタイプ

- 顕熱比が低め(湿気をよく取る)

- 書斎や個室向き

- 例:日立のエアコンはサーモオフしにくい特性がある

フラッグシップモデル(上位機種)の落とし穴

最上位機種にすれば問題ないと思われがちですが、実はそうとも限りません。

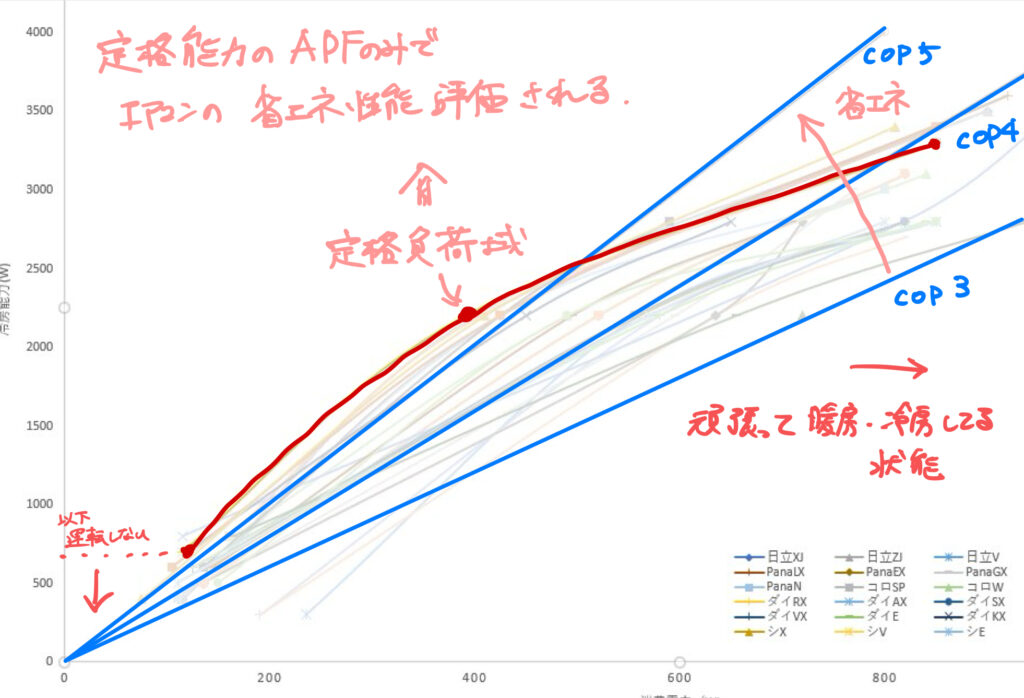

以下、最上位機種の能力。COPが高いほど、省エネということです。

定格能力のAPF(通年エネルギー消費効率)の数値のみで、そのエアコンが省エネかどうか。評価されます。

- 定格能力のCOPは高いが、低負荷・高負荷域での特性がイマイチ

- APF(年間性能)が高くても、実運用ではすぐサーモオフしてしまう

- 最大能力で運転すると、他のエアコンと省エネ性が変わらない

→ 高価な機種を選んでも、省エネとは限らない

最上位機種がダメ。ということではなく、どの負荷域で運転するかで、エアコン選定が変わるということです。

最適なエアコン選定のための負荷計算

エアコン選定には、負荷計算シートを活用し、以下を考慮していきます。

- 朝・昼・晩や季節で負荷が異なるため、しっかりと計算が必要

- エアコンの負荷率を考慮する

- 以前(10年前):定格の0.8~1.0での運転が最も省エネ

- 最近の研究:最大能力の0.5付近が最も省エネ

- 最大負荷に対して「足りない」状況を作らないことが最優先

また、

- 最も暑い時期(8月第一週)の過去最高気温+内部発熱を考慮し、ギリギリ足りるか確認

- ピーク負荷と通常時のバランスを考慮

- 普段は1台で効率よく運転できるエアコンを選定

- ピーク時には2台使いも視野に入れる

まとめ:エアコン選定のポイント

✓ カタログの「畳数の目安」はあてにならない

✓ 高断熱住宅では冷房負荷の方が重要

✓ 低負荷域で安定運転できるエアコンを選ぶ

✓ エアコンの特性を理解し、適切な場所に配置する

✓ フラッグシップモデル(最上位機種)は必ずしも最適とは限らない

✓ 負荷計算を行い、ピーク時に足りない状況を作らない

✓ ピーク時は2台運用も検討し、普段は最適運転できるエアコンを選定

次回の空調講座は、個別空調設計(部屋ごとのエアコン配置)についての内容です! 個別空調設計は、家全体の空調設計よりも難しく、より精密な計算が求められます。