6月初旬、東京ビッグサイトで開催された住宅ビジネスフェアにて、たまたま立ち寄った「日本ボレイト(ホウ酸屋)」さんのブース。

その時は立ち話程度だったのですが、以前から気になっていたホウ酸防蟻処理について、改めて問い合わせたところ、わざわざ大阪の当社まで来ていただき、商品説明と施工手順の詳細なレクチャーを受けました。

私自身、以前からホウ酸での防蟻処理を行っていましたが、今回の説明で「ホウ酸=安心」という考えが少し甘かったことに気づかされました。

せっかくなので、この経験を記録としてブログに残しておきたいと思います。

なぜ「ホウ酸処理」を選んでいるのか?

現在、一般的な住宅の防蟻処理には、「農薬系合成殺虫剤」が使われていることが多いです。

成分としては、イミダクロプリド・クロチアニジン・チアメトキサム・ジノテフランといった、農薬と同じ有効成分が含まれています。

しかし、これら農薬系防蟻剤にはいくつかの大きな問題点があります。

- 効果の持続期間が短い(約5年)

- 再施工が必要でも、壁内や床下で再処理が実質不可能

- 時間が経てば、防蟻効果が切れ、シロアリ被害のリスクが再び高まる

実際、2024年の能登半島地震後に現地視察を行った際にも、シロアリ被害や構造体の腐れが原因で倒壊した木造住宅が多く見受けられました。

そうした背景から、長期間効果が持続し、かつ人体にも優しい「ホウ酸処理」を採用するようになりました。

特に、床下エアコンなどの設備を採用する際には、空気環境への配慮も必要なため、ホウ酸処理は理にかなっています。

ホウ酸処理の「弱点」とは?注意すべき施工条件

どんな優れた素材にもメリットとデメリットがあります。

ホウ酸処理の最大の弱点は「水に溶けること」です。

雨に注意

施工期間中に雨が降ると、せっかく処理したホウ酸が流れてしまい、防蟻効果が失われる可能性があります。

そのため、基礎工事から上棟、サッシ取付、防水シート施工まで、雨養生を徹底する必要があります。

実はこれはホウ酸処理に限らず、構造躯体の含水率が上がると、完成後にカビや腐朽菌の原因にもなるため、非常に重要なポイントです。

結露対策も必須

また、壁体内の結露もホウ酸処理の天敵です。

特に冬の結露だけでなく、夏場の内部結露にも注意が必要。

こうした建物性能に対する理解が浅い施工会社では、ホウ酸の効果も持続しません。

断熱・気密・換気のトータル設計ができる建築会社を選ぶことが、ホウ酸処理の効果を最大限に発揮するポイントになります。

実は16種類もある「ホウ酸処理剤」|濃度の違いが効果を左右

恥ずかしながら、ホウ酸処理剤が16種類もあることを今回初めて知りました。

各製品の違いは「ホウ酸濃度」です。

日本ホウ酸処理協会の基準は「20%」

この20%を下回る製品を使う場合、複数回の塗布が必要になります。

実際、過去に使用した製品では、同じ場所を何度も塗布すべきところを、別の部位に1回ずつ処理していたケースも思い出しました。

複数回の処理には時間とコストがかかるため、初めから濃度が高い製品を選ぶ方が、施工の確実性とコストパフォーマンスの両方に優れていると感じました。

高濃度ホウ酸処理剤「ボラケア」の特性

アメリカで圧倒的シェアを誇る「ボラケア」は、ホウ酸濃度27%の高濃度タイプ。

アメリカカンザイシロアリ・キクイムシ・腐朽菌にも効果がある強力な防蟻剤です。

ただし、濃度が高いため溶解しづらく、温度管理がシビア。

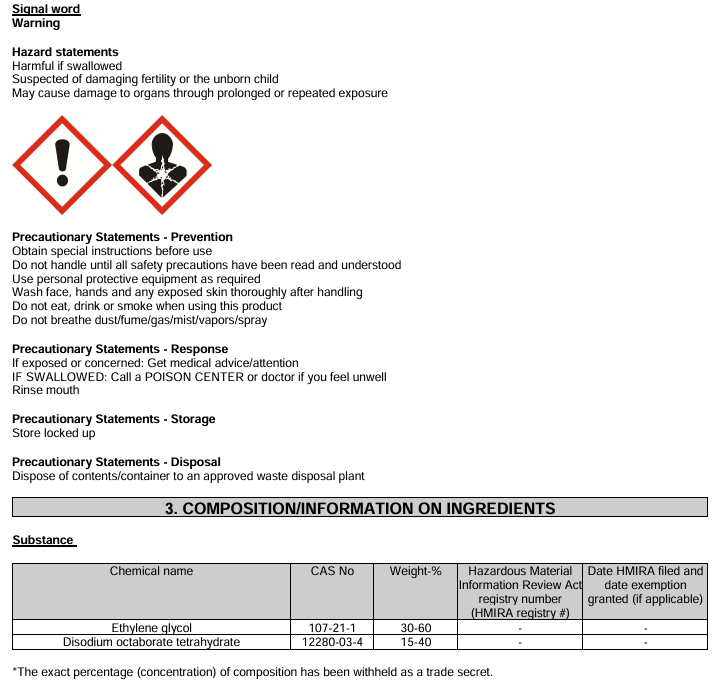

また、浸透性を高めるために有毒性のあるエチレングリコールを含むため、必ず専門業者による施工が必要です。

英字のSDS(安全データシート)には、主成分としてエチレングリコールが入っている旨と、予防措置について記載されています。

安全予防措置を読み、理解するまでは取り扱わないこと。必要に応じて保護具を使用することなど。

施工される職人さんたちは十分にお気を付けください。

今回から「ボロンDeガード」を採用!

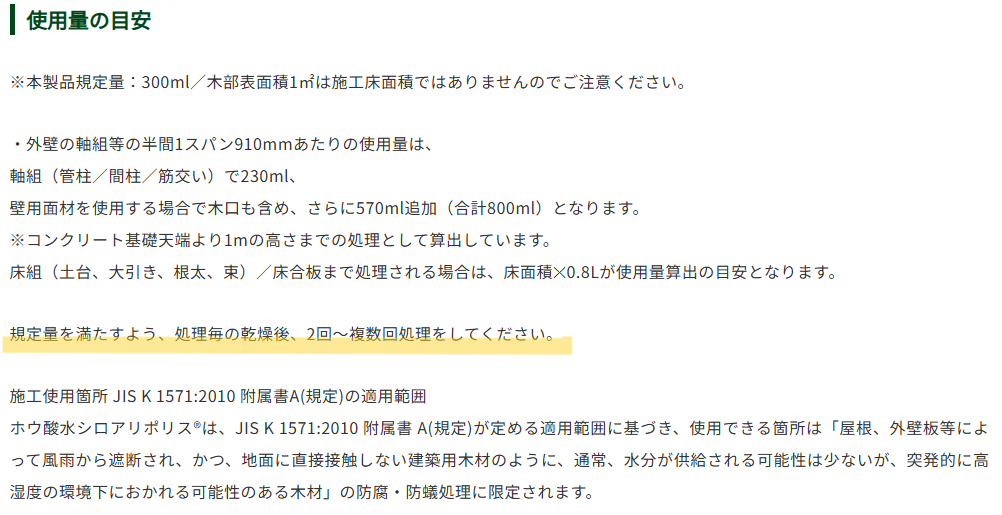

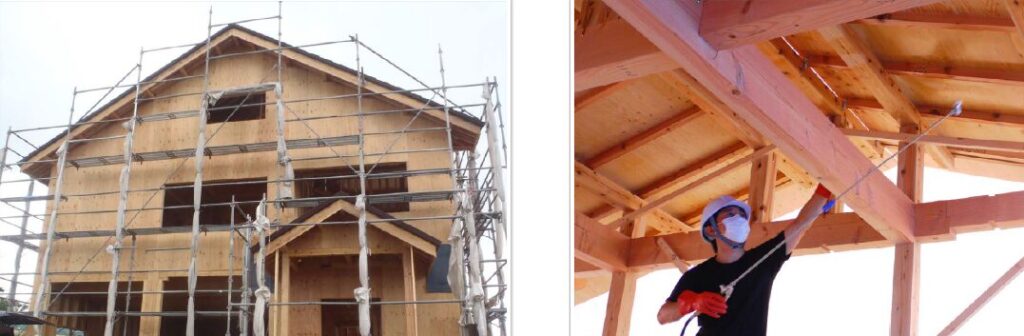

今回の現場から、日本ボレイトさんの「ボロンDeガード」を採用することにしました。

ホウ酸濃度は24%と十分。しかも、安全性と施工効率のバランスがとれた製品です。

標準施工範囲

- 基礎天端より1mの高さまで

- 玄関・水廻り:2階床下端まで

さらに、基礎配管まわりや基礎立上りの打継部分には、ホウ酸入り気密防蟻シール「ボレイトシール」を使用。

オプションで構造全体への処理(屋根まで含めたフル処理)も可能とのこと。

結論:ホウ酸処理は“万能”ではない。正しい知識と施工で効果を最大化

防蟻処理において、ホウ酸処理は非常に有効な手段ですが、それだけでシロアリ被害を完全に防げるわけではありません。

- 正しい知識を持つ建築会社による施工

- 定期的な点検

- 早期発見・早期対応

これらを組み合わせることで、ようやく建物の耐久性と安全性を確保する“本当の意味での防蟻対策”が完成します。

今後も、「安心して長く暮らせる住まいづくり」を意識しながら、建物の耐久性や安全性を守るために、正しい知識と確かな施工をもとに取り組んでいきたいと思います。

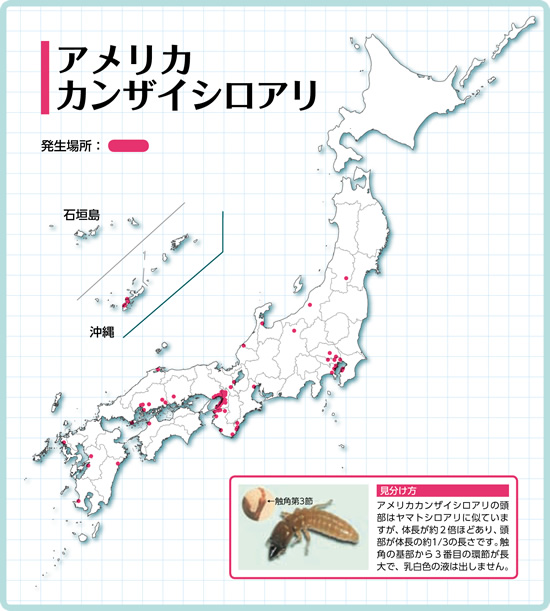

最後に、、、シロアリ発生分布

ヤマトシロアリ・イエシロアリはもともと日本に生息していた在来種。

最近被害が多いのが、アメリカカンザイシロアリ。外来種でその名の通り乾燥した木材を食べる憎いやつ。輸入品の家具や建築資材に紛れ込んでいるみたいです。

分布をみるとやはり港が栄えている地域に多いですね。特に大阪・神戸付近…。カンザイシロアリは飛んでくるので、屋根までホウ酸処理すべきかな。。。

参照:日本シロアリ対策協会