「環境塾」も二期目に入っています。「環境塾」は、“意匠・構造・環境を一手に扱える実務者”の育成を目的とした学びの場です。三次元CADの操作についてはまだまだ習得途中ですが、講義で得た知識を日々の業務に落とし込んでいます。

また、「環境塾」と並行して、”ミライの住宅”主催の「住宅空調設計講座」も受講を修了し、実務レベルでの空調設計手法を学びました。これから着工予定の物件で実際に空調設計をし、完成すれば測定・検証も行い、その結果を今後に活かしていきます。

今回の「環境塾」では、(株)山本亜耕建築設計事務所の山本亜耕先生を講師にお迎えし、「BISと住まい 〜断熱化を前提にした住宅設計〜」というテーマで学びを深めました。その内容を記録としてここに残しておきたいと思います。

はじめに

2025年4月1日、住宅の省エネ基準がついに義務化されました。

しかし、いまだに日本の建築士教育では、「熱環境設計」を本格的に学ぶ機会はほとんどありません。断熱や気密、暖冷房設計は、日々の暮らしに直結するにもかかわらず、実際はあまり検討されていないことが現実です。

例えば、日本海側では北海道から広島まで雪が降り、太平洋側でも寒さが深刻な地域は多く存在します。住まいと熱環境の関わりは、地域に関係なく重要なテーマです。

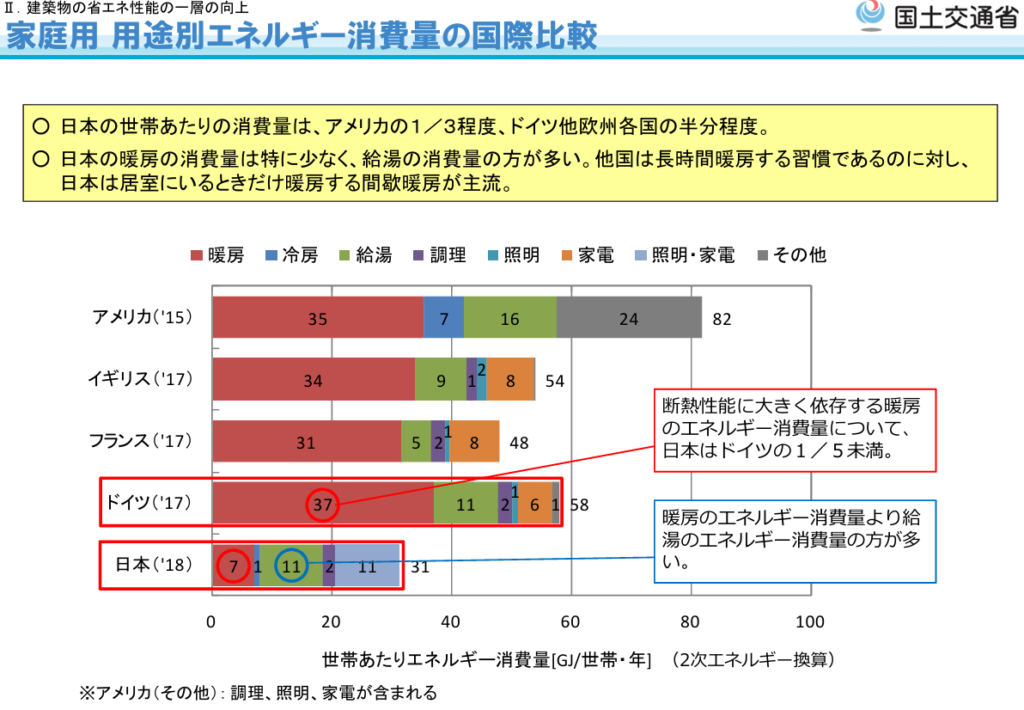

■ 主要国とのエネルギー比較

日本は「エネルギー消費が少ない国」と言われる一方で、それは高性能な住宅が普及しているからではなく、“暑さ寒さを我慢する文化”が支えているという皮肉な側面もあります。

主要先進国のエネルギー消費量です。

他国では全室暖房が一般的ですが、日本では部分暖房が主流で暑い・寒いは多少我慢することが多いです。

結果的に暖房エネルギー(赤色)が他国に比べ、極めて少なく、エネルギー消費量は全体で31GJとなっています。

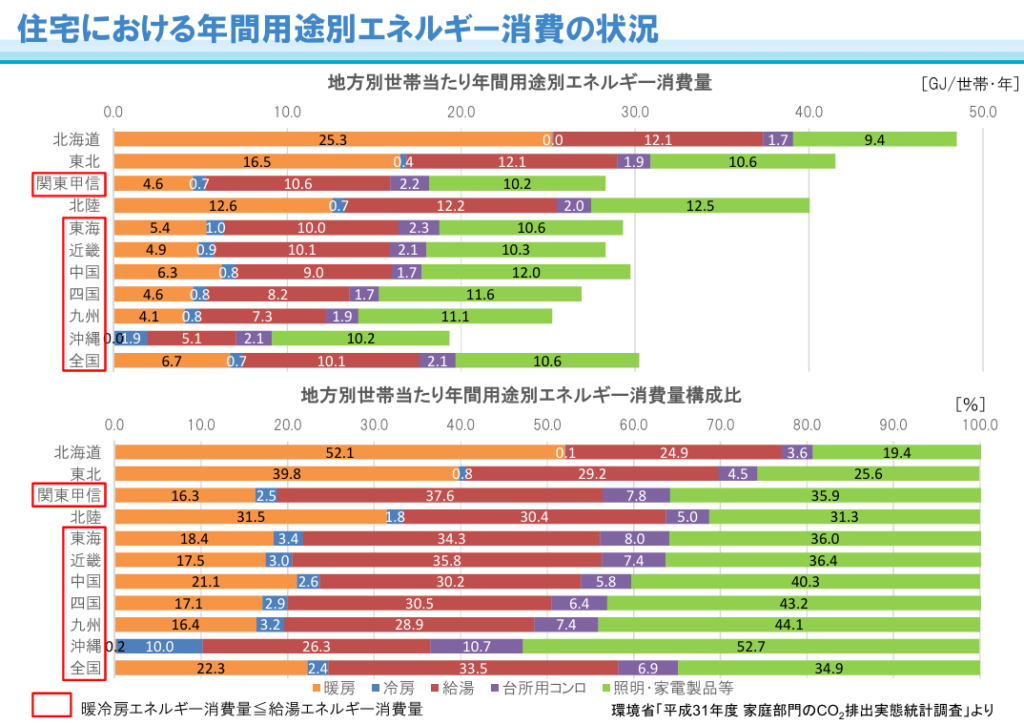

都道府県別のエネルギー消費量です。

北海道では全室暖房が当たり前ですので、暖房エネルギー(オレンジ色)は25GJ。全体で48.5GJ。

上記のフランス(48GJ)と同程度のエネルギー使用量になります。

北海道は日本における断熱先進地です。断熱性能が高いためフランスと同程度で済んでいますが、もし断熱意識の低い温暖地で全室暖房を行えば、、、日本全体の値は悪化することが簡単に想像できます。

過去に、帰国子女で海外住まいの経験が長かったお客様のお家を建築したことがありますが、ご要望は“最低でも北海道基準のお家”というご要望でした。海外や北海道の暮らしがいかに快適かという話をしていたことを思い出しました。

■ 北海道の断熱住宅とBISの仕組み

繰り返しになりますが、北海道は日本における断熱住宅の先進地です。

「北方型住宅」と呼ばれる住宅には、以下の4つの基本性能があります。

- 長寿命

- 安心・健康

- 環境との共生

- 地域らしさ

それを支える3つの仕組みとして

- 専門技術者の関与:BIS資格者による設計・施工

- 住宅性能を見える化する「住宅ラベリングシート」の交付

- 住宅履歴情報の保管:新築時から30年間保管

BISについては下記をご参照ください。

■ 北海道に断熱文化が根付いた理由

単に寒いから断熱住宅が生まれたわけではありません。

北海道は“移民の地”。本州の暖かい地域から来た人々が、過酷な冬を経験し、生存のために防寒技術が必要だったのです。たとえば100人が移住し、冬を越すことができたのは60人だけだった──そんな記録もあるほど、寒さは命に関わるものでした。

1955年、「道立寒地建築研究所」が設立。

それまでは1867年の北海道開拓以来、各自の経験則によって住宅が建てられていました。

情報が錯綜し、デマも多かったため、公的に正しい情報を発信・研究する体制が整えられました。

現代も情報社会になり、様々な情報を入手できる反面、デマや誤った情報もたくさんありふれていますので、その見極めは非常に大切なものとなります。

■ 北海道における情報の蓄積と普及活動

1970年代

札幌市と北海道建築士会が中心となり、住宅雑誌「北国の住宅百科」を発行。

経験則からの脱却を図り、官民一体となった断熱住宅の普及を試みました。

1981年

「寒地住宅の基礎知識」(北海道住宅都市部道立寒地建築研究所監修)が刊行。

この時点ですでに、防湿層の必要性や材料(厚さ0.1mm以上のポリエチレン等)が明確に記載されており、現在の断熱技術の土台が形成されています。

1988年

北方型住宅が誕生し、今に至る。最新版は北方型住宅ZERO。北方型住宅2020年基準に+脱炭素対策やCO2排出量削減率が加えられています。北方型住宅は新築の基準。性能向上改修は、北海道R住宅というものがあり、性能向上リノベの基準も設定されている。

北海道庁のホームページに北方型住宅について詳細が記載されています。

■ 日本に根付く間取りの「型」

日本の住宅設計には、長年受け継がれてきた独自の“型”があります。

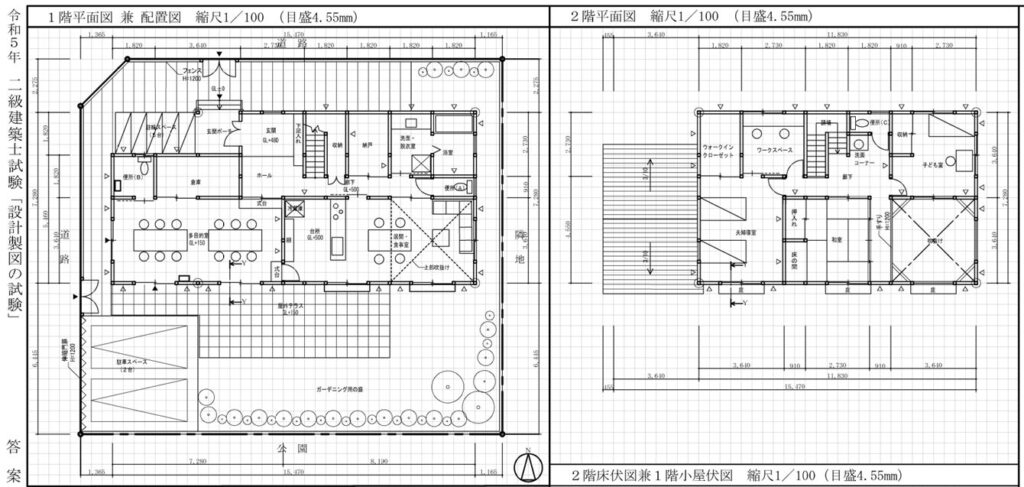

それは今日でも建築士試験の模範解答などに色濃く現れており、設計教育の中で強く刷り込まれるルールとも言えます。

令和5年度の二級建築士製図試験の模範解答を見ると、以下のような基本事項が盛り込まれています。

配置計画における基本ルール

- 南側に大きな空きを確保する

- 隣地境界から1m以上離す

- 駐車場入口は交差点から5m以上離す

- 歩車分離を徹底する などなど…

これらを守らなければ試験には合格できない、という強い“型”として機能しています。実際には上記のような配置計画そのものが成立しない場合があります。北海道などの寒冷地では除雪後の雪の塊が道路境界に溜まる、地価の高い首都圏等では敷地が限られる、といった地域特性に合わせた設計が必要になるためです。

間取りの構成

設計教育で教えられる間取りは、多くの場合、

- 居室(LDK・寝室など)

- 廊下

- 非居室(トイレ・洗面・収納など)

といったゾーニングを明確に分けることが求められます。

そして「南側の部屋は暖かく、北側は寒い」といった前提に基づいて設計を進めるのが常識です。

しかし、これらのルールや前提は、本来「断熱されていない住宅」における常識であり、高断熱化された住宅では、そのまま当てはまらない、むしろミスマッチになることも少なくありません。

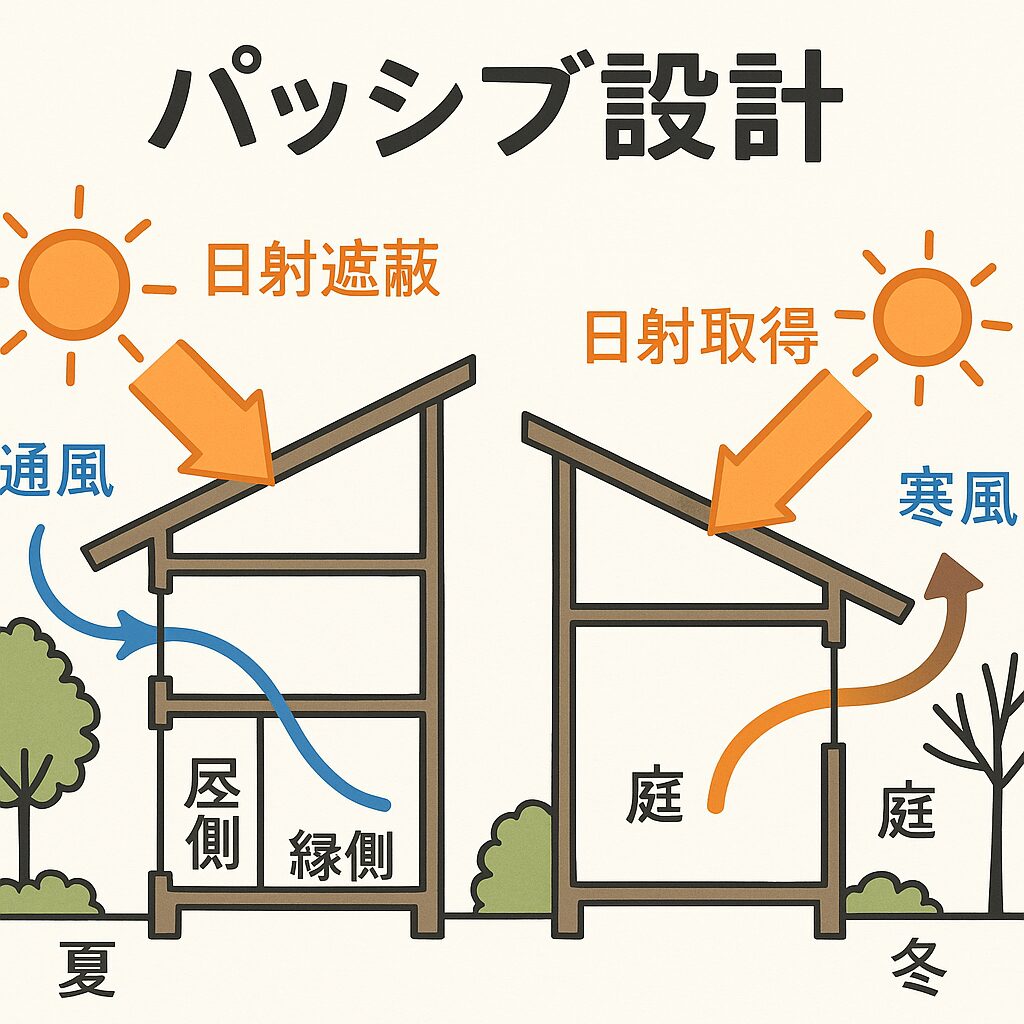

パッシブ設計に潜む矛盾

同様の問題は“パッシブ設計”にも見られます。

多くのパッシブ設計論は、「断熱がなかった時代の建築常識」と「高断熱化された現代の建物の考え方」とが混在したまま語られています。

中間領域や庭との関係性を重視し、夏は日射を遮り、冬は太陽を取り込むといった設計思想は、日本家屋の伝統的な暮らし方に根差したもので、そこには「建物の断熱性能」はあまり考慮されていません。

涼しいとか暖かいという理由は、「太陽」「風」「庭」といった外部環境との関係性に重きを置き、室内環境を外部に従属させる考え方が日本の建築士教育の特徴です。

そのため、室内を外気に近い状態とみなし、建具で仕切って必要な部屋だけをその都度冷暖房する「部分暖房」「間歇暖房」といった発想が生まれました。

しかし、これは実はかなり特殊な考え方です。世界的に見ると、戸建て住宅であっても「家全体を一つの空間として暖房する」ことが一般的であり、使う部屋だけを使うときだけ温める日本の方式は「採暖」とされます。

■間取りは「断熱された建物の熱環境」を前提に考える

試験と実務の違い

建築士の試験では、空間を用途ごとに明確にゾーニングし、効率的に区切るプランが求められます。一方、実務ではこのような「きちきちに間仕切ったプラン」は、住まいとして面白みに欠けるケースも多いです。

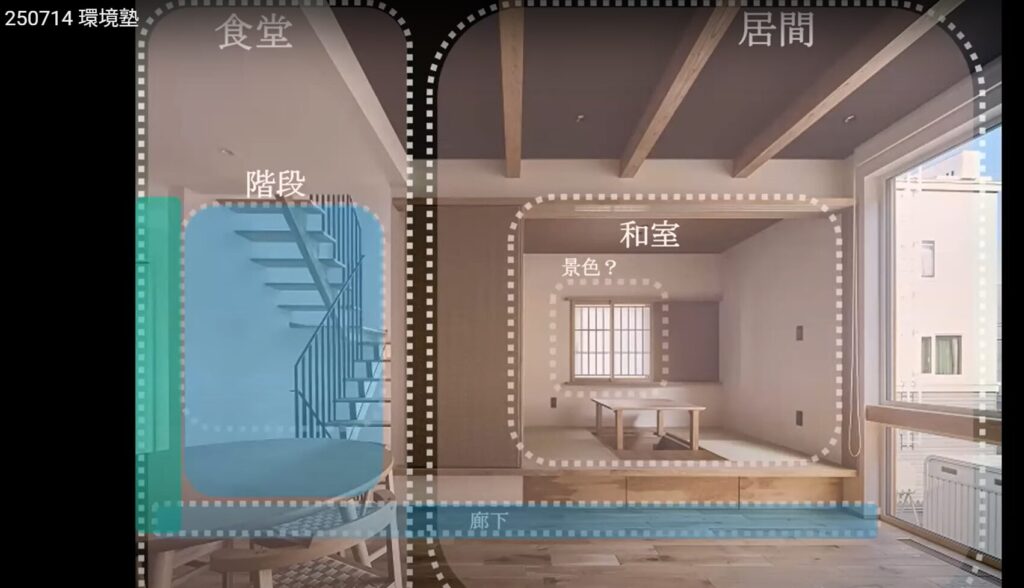

例えば、廊下・階段などの垂直動線や、和室とリビングが開口でつながるような空間構成。これらを視覚的にも体験的にも“混然一体”とするには、建物全体の温熱環境が安定し、空間間の温度差が少ないことが前提となります。つまり、「断熱」が間取りの自由度を広げてくれます。

実務では、空間を明確に仕切るのではなく、あえて仕切らないことで流動性のある居住空間を創り出すことがよくあります。間仕切りは熱環境のコントロールではなく、プライバシーの確保や生活シーンの切り替えといった別の目的で設けられます。

―吹き抜けは本当に寒いのか?

YouTubeなどでは「吹き抜けは寒い/暑い」といった賛否が頻繁に取り上げられます。吹き抜けと同様に「リビング階段は冷気・暖気のコントロールが難しい」とよく言われます。

しかし、これは断熱された建物を前提にすれば、基本的には誤解です。

しっかり断熱された住宅では、上下階の温度差が非常に小さくなり、暖房は家全体にじんわりと行き渡ります。リビング階段や吹き抜けも、空間の魅力を活かしたまま快適な環境を保つことが可能です。

開放的な動線も、熱損失を心配する必要はありません。

内外温度差が生み出す「換気動力」

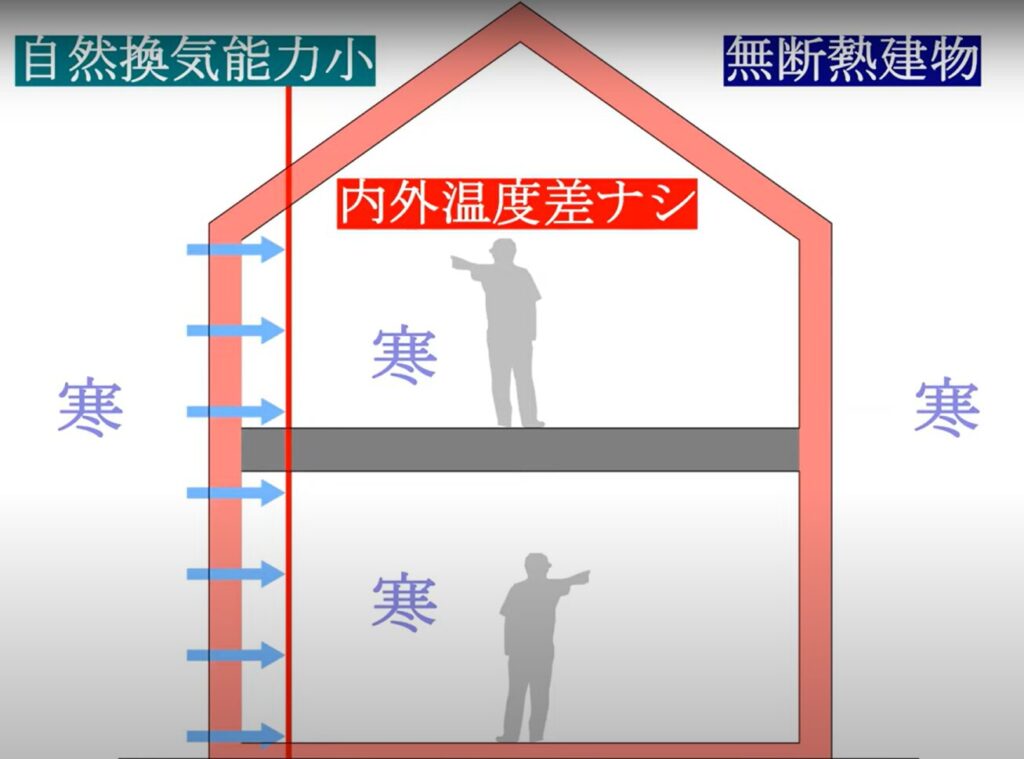

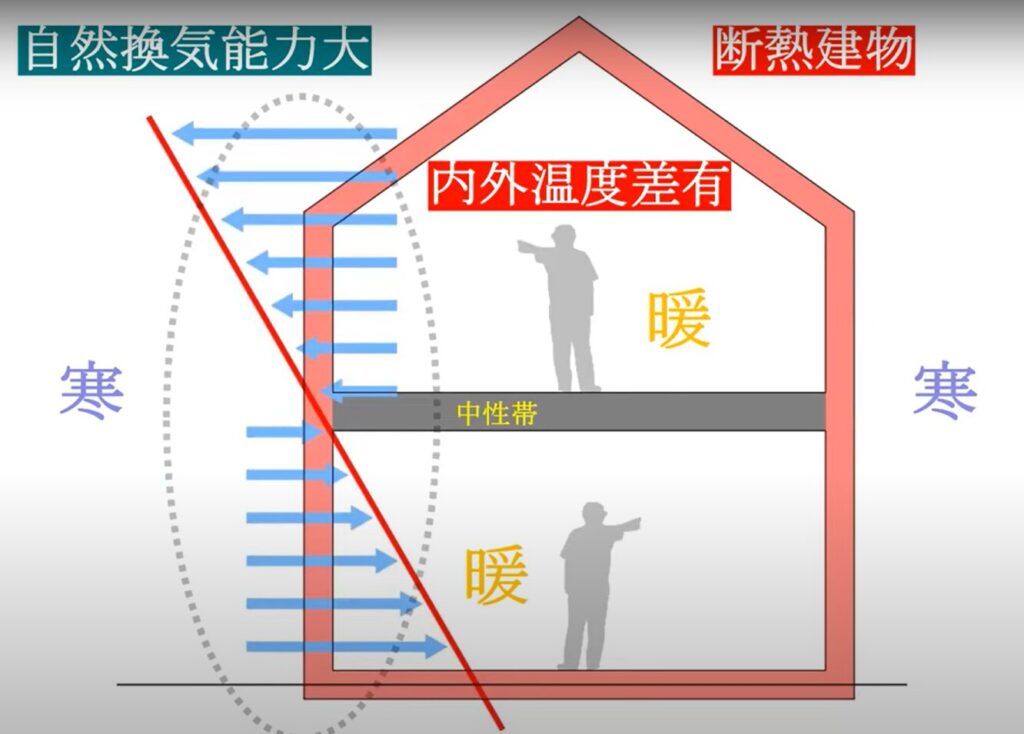

断熱建物では、室温が外気に左右されにくくなります。結果として、内外温度差が大きくなるため、「換気動力」を建物自ら生み出すことができます。

一方で、無断熱の建物では内外の温度差が生まれにくいため、換気量も非常に小さくなります。隙間風が気まぐれに入ってくるだけで、空気が循環せず、においがこもりやすくなります。いわゆる「古い木造賃貸住宅」や「空き家」の匂いです。

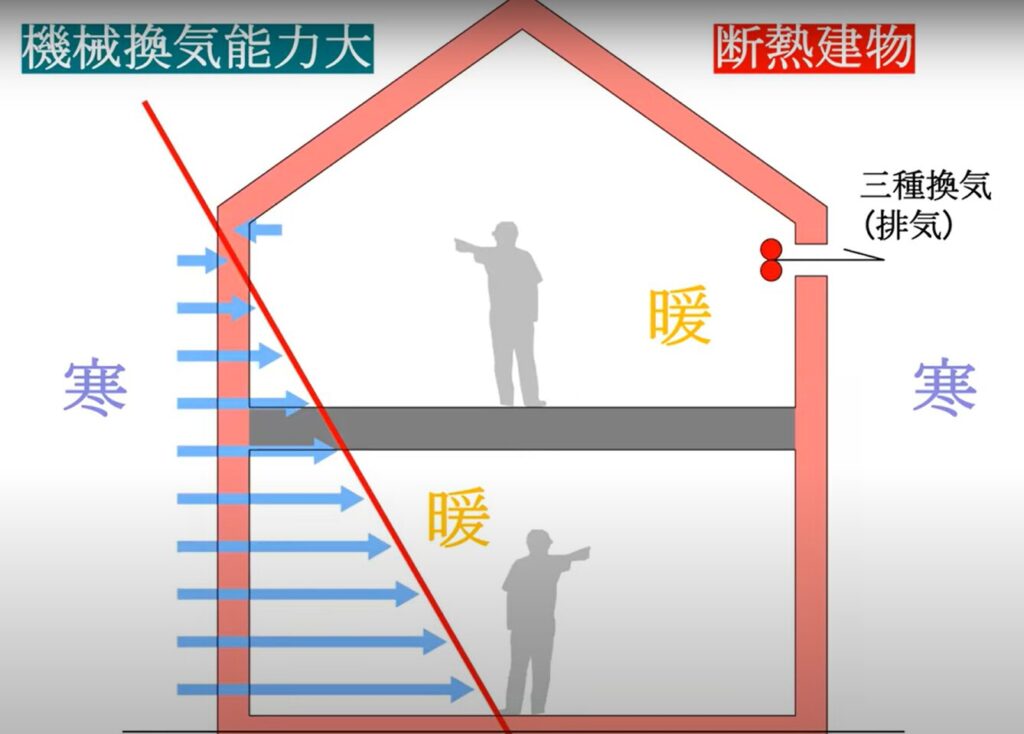

さらに、機械換気(三種換気)を採用する場合も、断熱・気密がしっかりされていれば、風圧差を活用して安定した換気が可能です。ただし、給気口の位置や止めたときの逆流現象には注意が必要です。

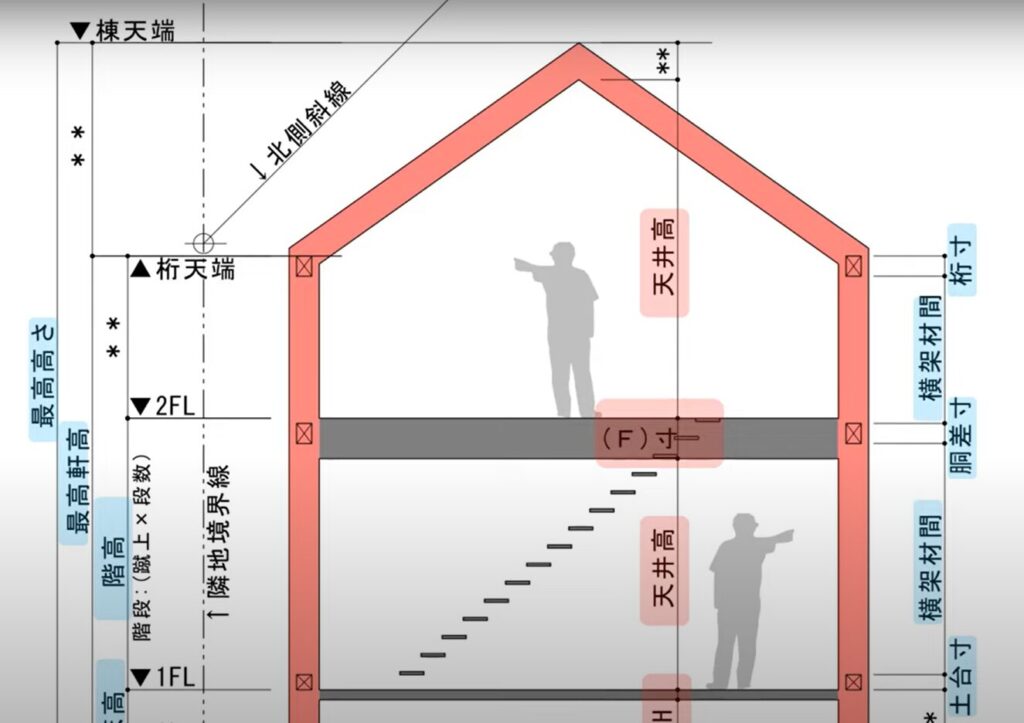

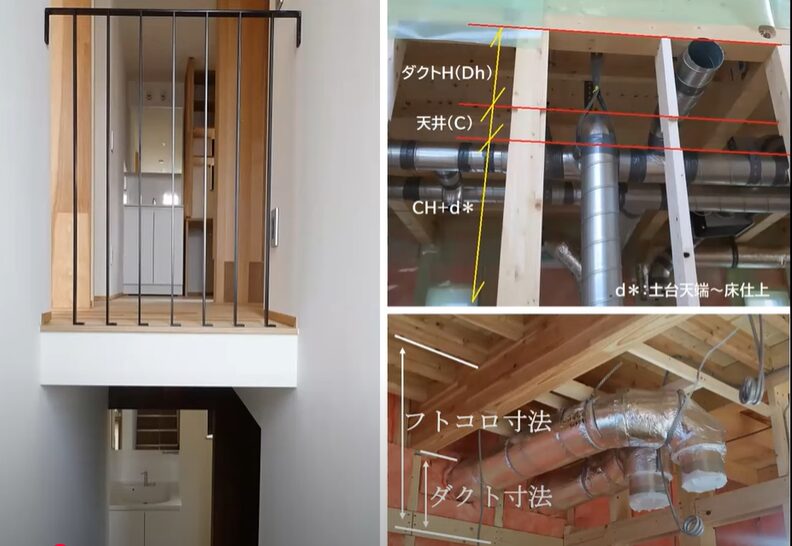

垂直方向を設計する──「立体的な熱環境設計」

設計の中で、階高や天井高などの垂直方向の寸法計画は非常に重要です。意匠性・プロポーション・熱環境・パッシブ換気、すべてに関わってきます。

たとえば、ダクトを用いた換気計画を無理に納めようとすると、階高が増えたり、逆に天井高を犠牲にしたりする場合があります。換気設計が疎かになると、見た目だけを優先して管径を無視した配管計画になるケースもあり、十分な換気性能が得られません。

建物の断熱化・気密化は、こうした複雑な機械システムに頼らない家づくりを可能にします。

断熱住宅で可能になる新しい間取りのアイデア

断熱・気密をしっかり行えば、以下のような自由な設計が可能になります。

- 北側大開口:直達日射はなくとも、穏やかで安定した光が一日中入ります。

- 0勾配・マイナス勾配屋根:シート防水と通気や断熱気密を両立させることで、自由度の高い屋根設計が可能になります。

- 最小限の建具:空間を温熱的に分断せず、空間全体が同じ温熱環境になる。

- ロフト空間・床下空間の活用:屋根断熱・基礎断熱によって、天井裏や床下も居住空間の一部として利用可能に。

断熱住宅は「難しいことを簡単にする」技術

先ほどの話にもあったように、断熱住宅にすることで、複雑な換気システムに頼らなくても済むというのは、大きな利点のひとつです。

つまり、断熱住宅の本当のメリットとは、

「難しいことを簡単にする」という点にこそあります。

温暖地でしっかり断熱・気密をしていると、実際のところ「日中はもう何もしなくても室温が20℃近くある」という声は珍しくありません。「暖房容量は何キロワット必要か」とか、「計算上はこの負荷が…」と、いうようなことは考えなくても大丈夫です。

断熱された建物は、建物そのものが“空間を暖める器”になってくれます。

だから、細かく暖房設備の容量を計算しなくても、自然にヒートショックの危険から遠ざかるようになります。

もはや「寒さ対策」は、複雑に考えなくてもいい状態に入ってきます。

逆に、断熱をすると「暖房はいいが、冷房が難しい」と言う否定的な声もありますが、実際にはそうではありません。

断熱が乏しい昭和の家ではエアコンを各部屋に1台ずつ、一つの家に4~6台ほど設置するのが当たり前でした。しかし今や断熱性能の高い家では、壁掛けエアコン1台で全館冷房を行う設計も一般的です。3kW程度の容量(8畳用壁掛けエアコン程度)で全館暖房・冷房が可能となります。

冷房負荷は、エアコンがどれだけの仕事をするかという指標です。断熱が進めば冷房負荷も減るため、省エネに直結します。

ただ断熱が乏しい中で発展してきたエアコンの特性は、残念ながら温度制御が多いです。高度に断熱された住宅で温度制御があると、温度は簡単に下がってしまいエアコンが止まってしまう。本当はもっと除湿してほしいところに、あと一歩・二歩届かない。断熱住宅を手掛けているからこその悩みが出てきます。

この辺りは「空調設計講座」を受講した方は、解決策を講じられると思います。

断熱住宅にすることにより、夏の冷房のことだけを考えれば良いようになります。

■断熱は自然の摂理に近い

「地球は外断熱された星である。」

大気という光を通す断熱材で外断熱されているからこそ生存可能な星が地球であり、断熱は根源的な自然のメカニズムである。

―日本の温熱環境研究の先駆者:荒谷登 先生

地球は「大気」という断熱材に包まれている星です。

月には大気がなく、昼は+130℃、夜は−170℃にもなります。昼夜の温度差は約300℃。

対して地球は、断熱された環境により人類が生きられる温度環境を保っています。

つまり断熱とは、自然界にもともと備わっている“命を守るための仕組み”なのです。

■まとめ

断熱・気密を前提とすることで、設計の自由度は飛躍的に向上します。

空間を区切らなくても快適な環境が維持でき、設備に依存しすぎず、健康的で快適な住まいをつくることができます。

断熱とは、難しいことを簡単にする技術。

この言葉が非常に印象的で、建物自体の性能を高めることで、設計も暮らしもシンプルに、自由になります。

この基本を踏まえ、より良い住宅設計に取り組んでいきたいと思います。

正直まだまだ書き足らないことが多く、なんならここまでの話は前半戦。後半はBISテキストを抜粋した内容など、みっちり勉強させていただきました。後々のブログネタにしようと思います。

その後の懇親会でも亜耕さんの「地域工務店のあり方」等、心に響く熱いお話を聞けました。本当に良い1日になりました。亜耕さんありがとうございました。