今回の構造計画スペシャリストミーティングの発表者は、ヒロモクの戸鳴さん。 戸鳴さんは私と同時期に独立され、大阪在住ということもあり、一緒の事務所で仕事をしている同居人です(笑)

前職はツーバイフォー専門の構造計算事務所に勤務し、私が勤めていたビルダーの構造計算を担当されていました。 独立の理由は「地震で倒壊する家をゼロにしたい」という強い思いから。 構造計算だけにとどまらず、その技術を広めることを目的とされています。 ちなみにSNSでは「ツーバイマン」として有名です。

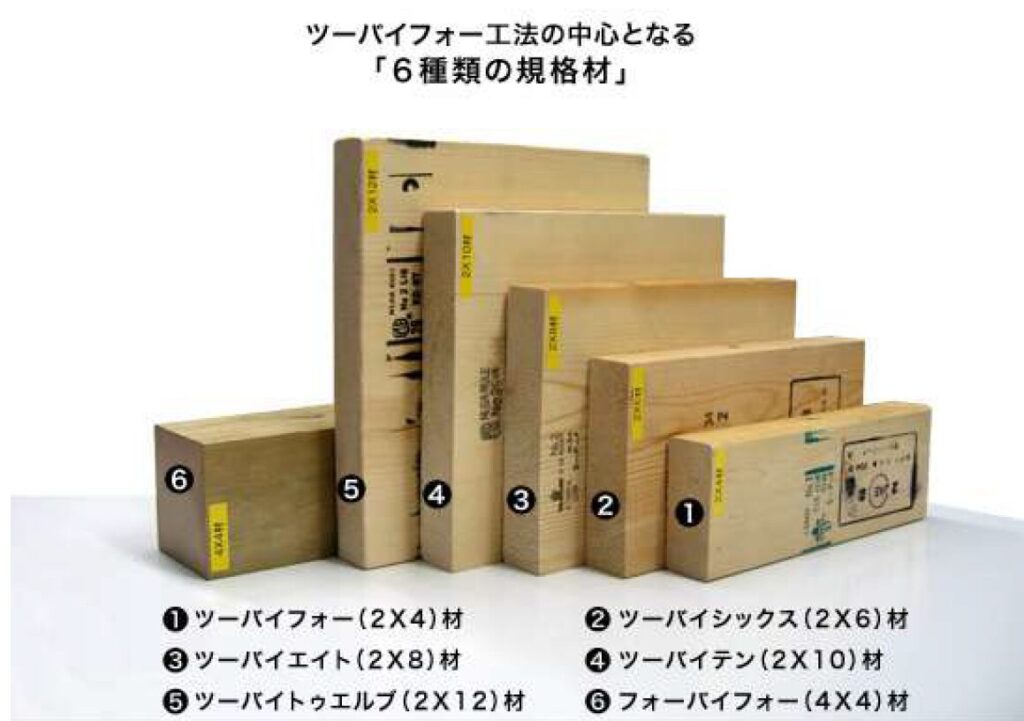

ツーバイフォー工法の設計ルールを解説いただきます。

ツーバイフォー工法の耐震性について

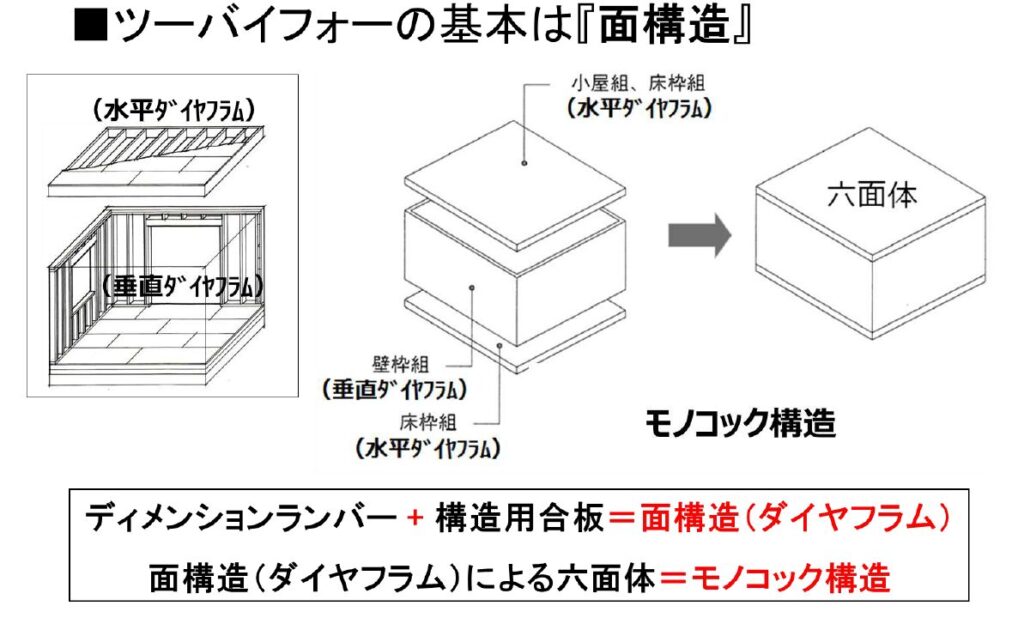

「面構造」が生み出すモノコック構造の特性

ツーバイフォー工法では、壁・床・天井の六面体が一体化することで、耐震性が大幅に向上します。

地震時の力が建物全体に分散されるため、特定の部分に負荷が集中しにくいのが特徴です。

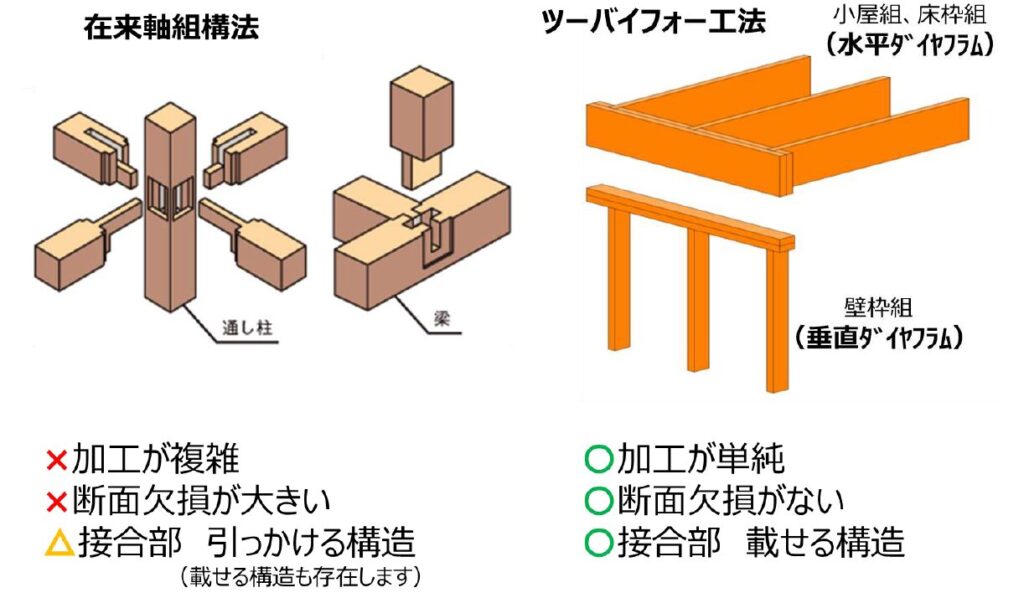

在来軸組工法との違い

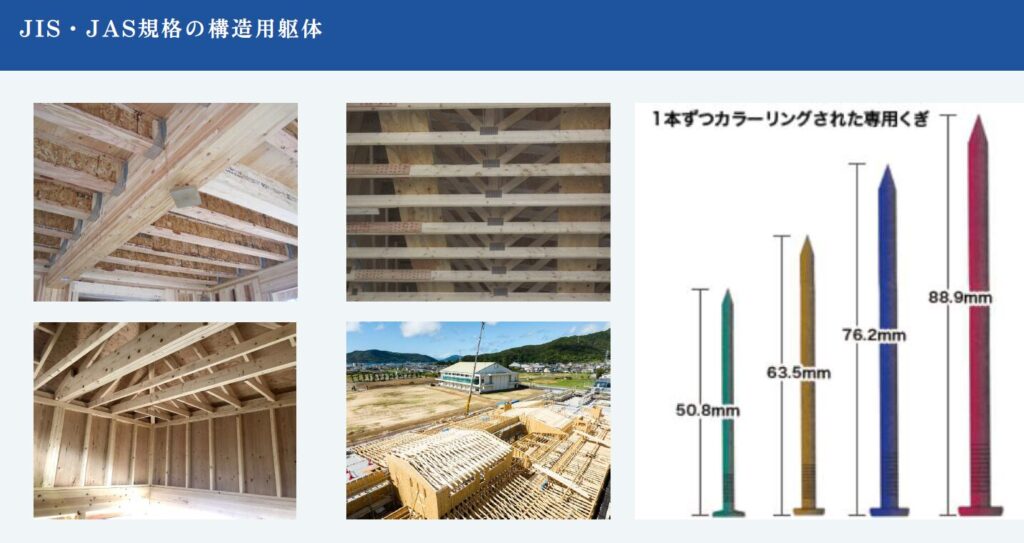

・加工が単純で断面欠損が無い

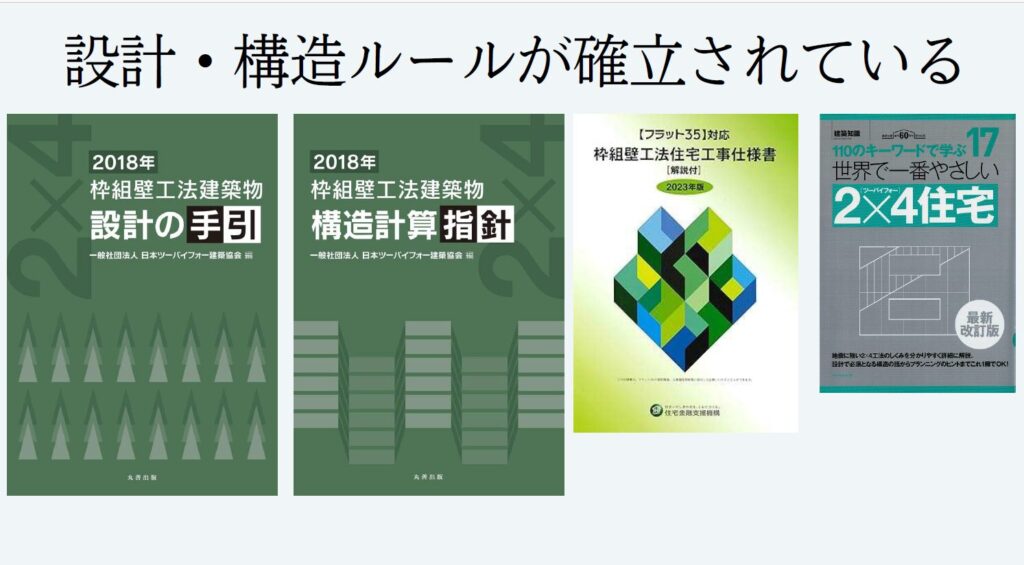

・設計ルールが確立されているため、施工の標準化がしやすい

設計・構造ルールの確立

告示に沿った設計を行うことで、安全性を確保

構造計算を行うことで、無駄なく合理的な設計が可能になる

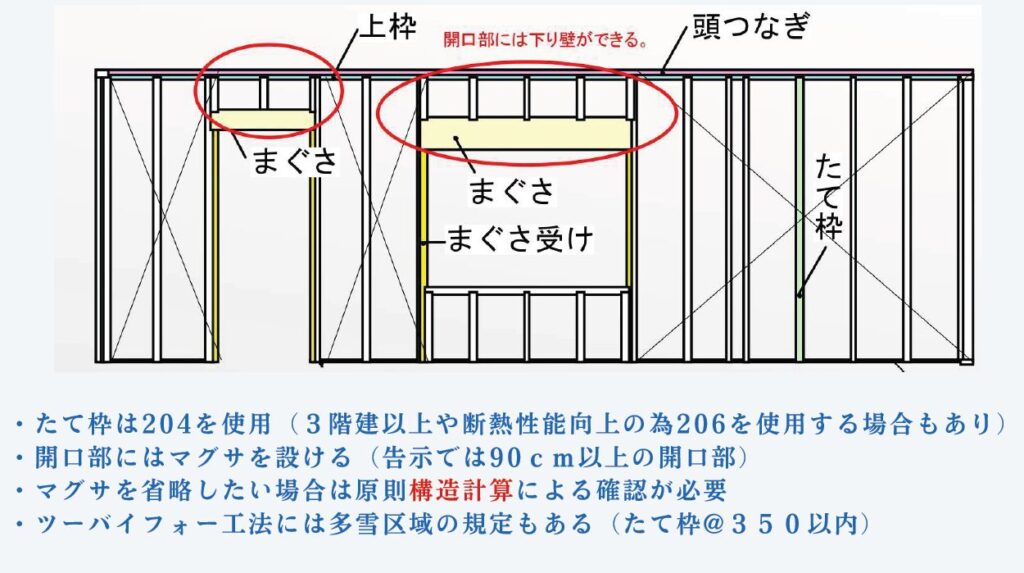

壁・開口部の規定

弱くなる開口部をマグサで補強

許容応力度計算を行うことで、省略が可能な場合もある

設計プランニングルール

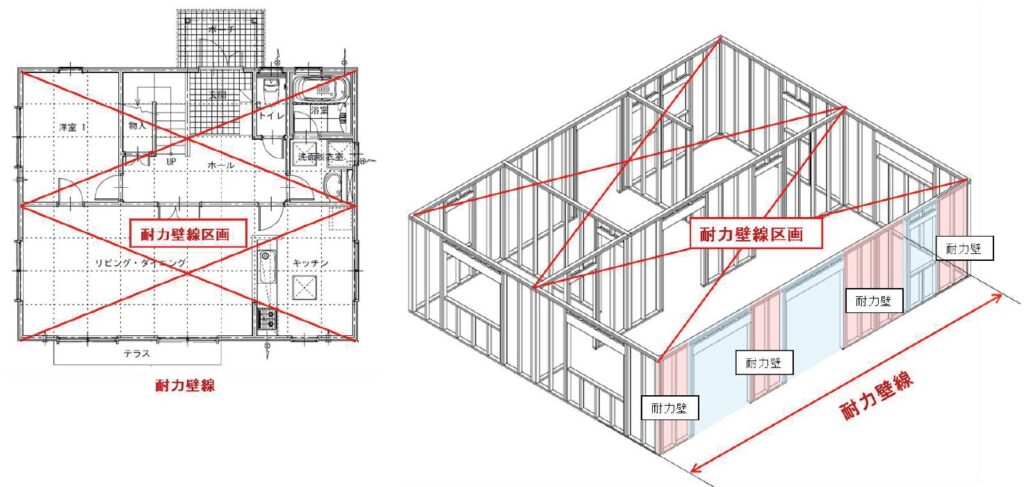

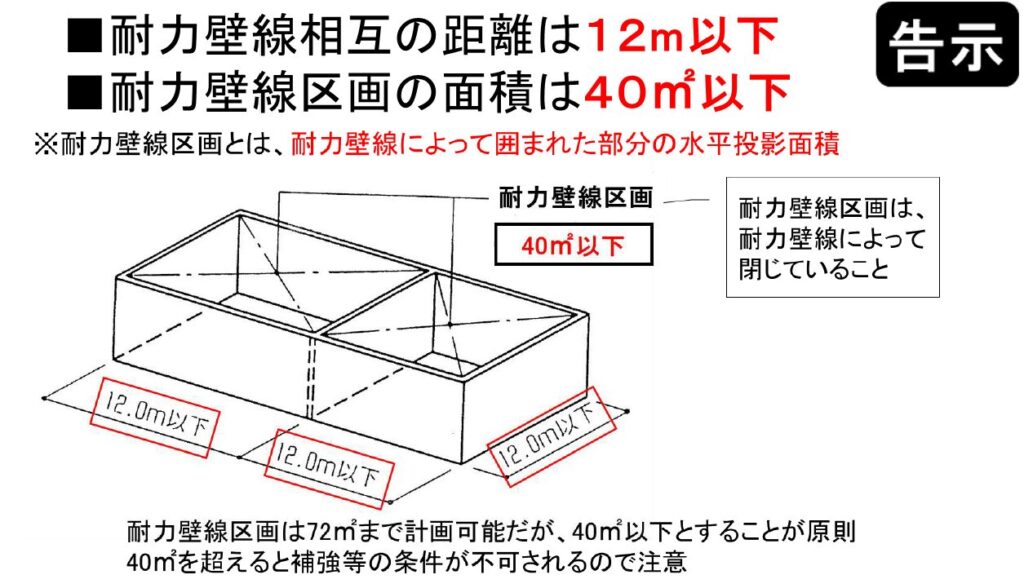

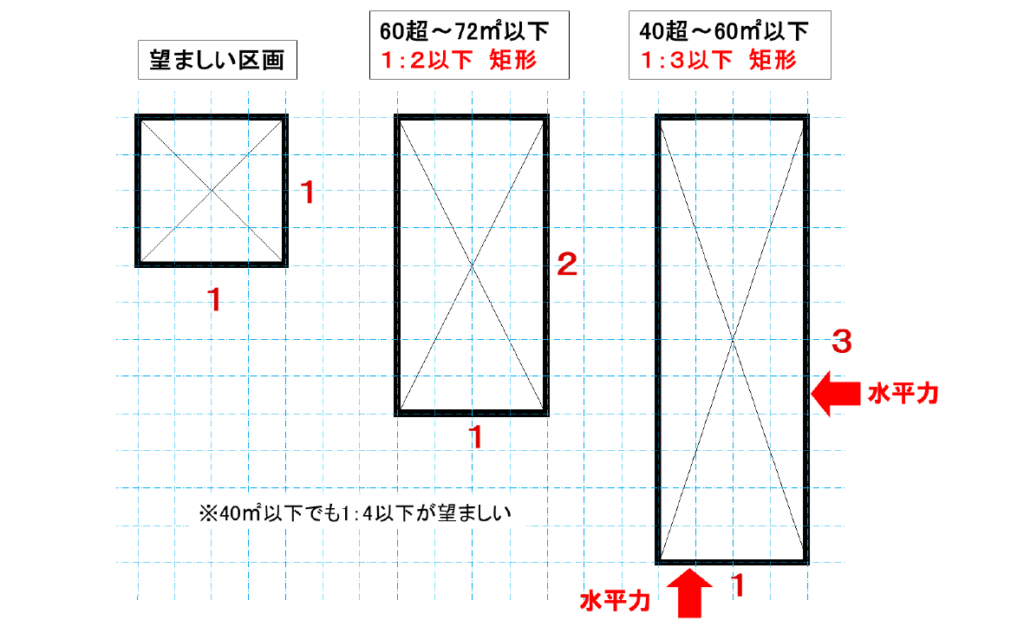

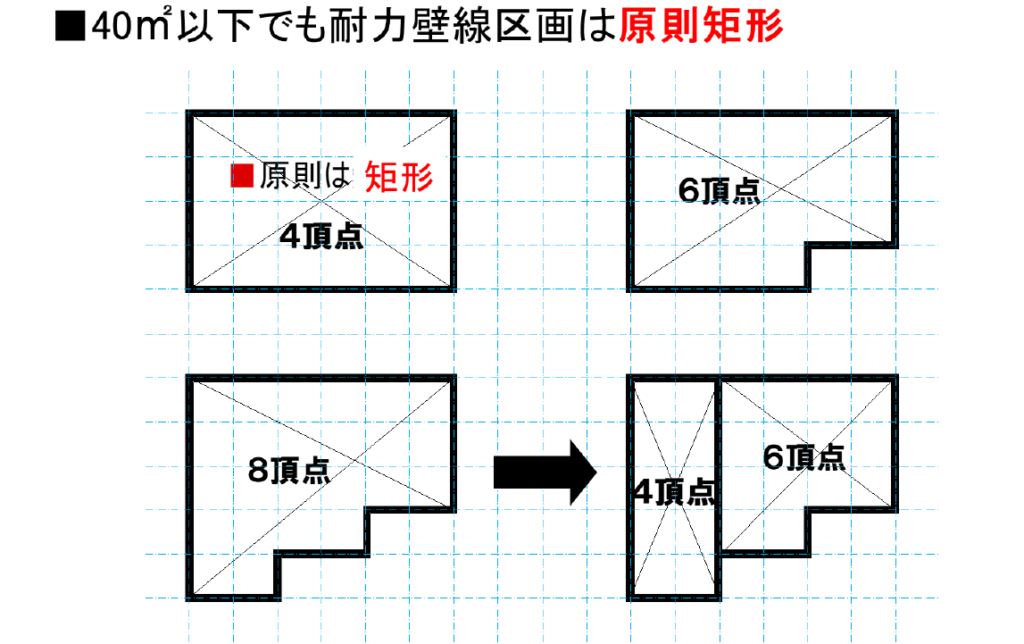

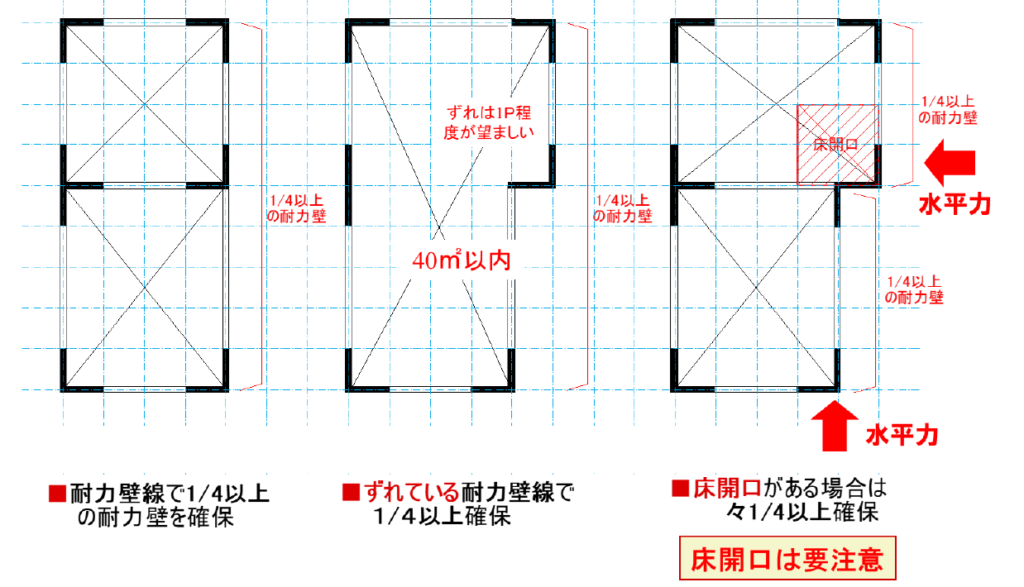

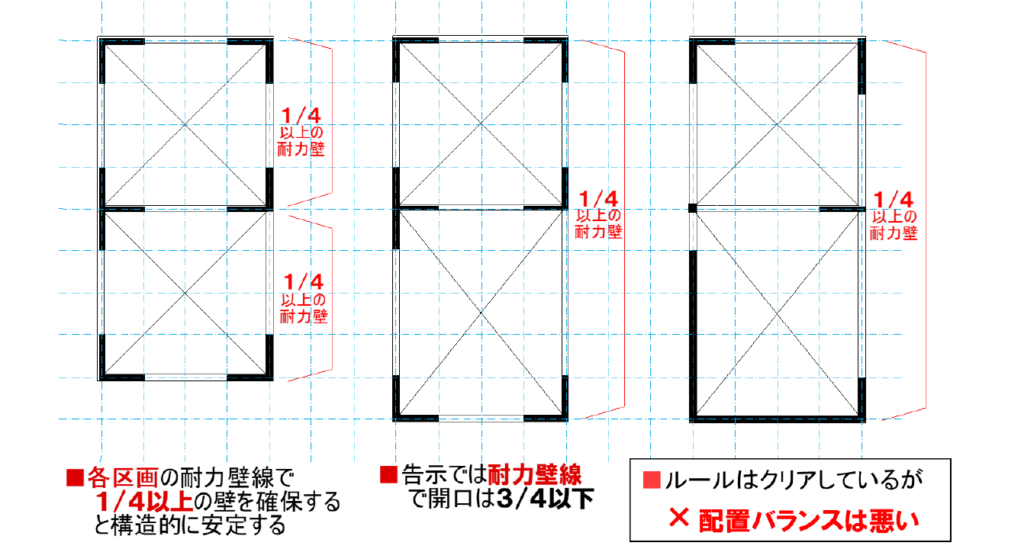

① 耐力壁線区画

・耐力壁線区画を守ることで、結果的に水平力を担保でき構造が安定する。

・壁線距離(12m以下)、面積(40㎡以下)、耐力壁線区画の比率(1:4)、形状は矩形。

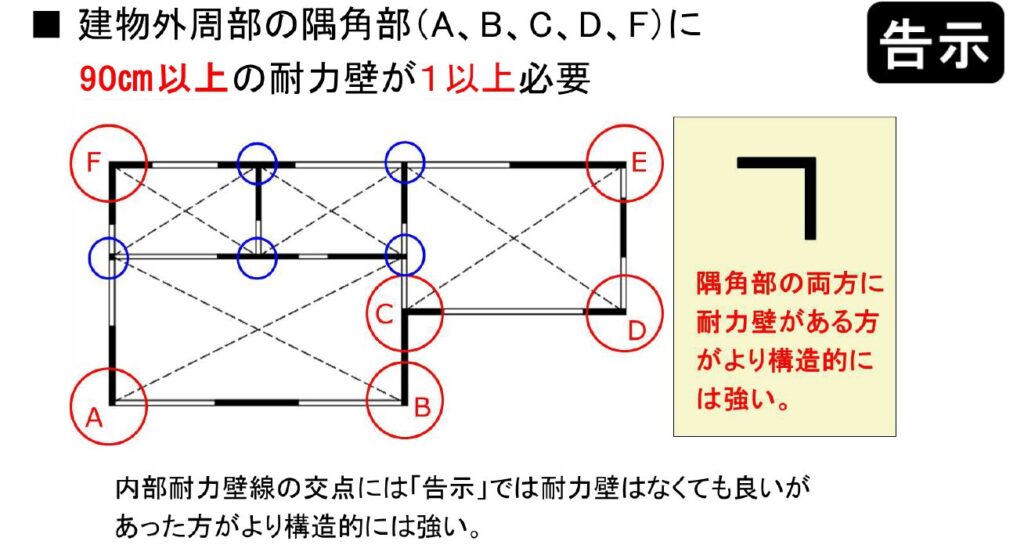

② 耐力壁の配置

・建物外周部の出隅部分には900㎜以上の耐力壁が必要(許容応力度計算をすれば600㎜も可能)。

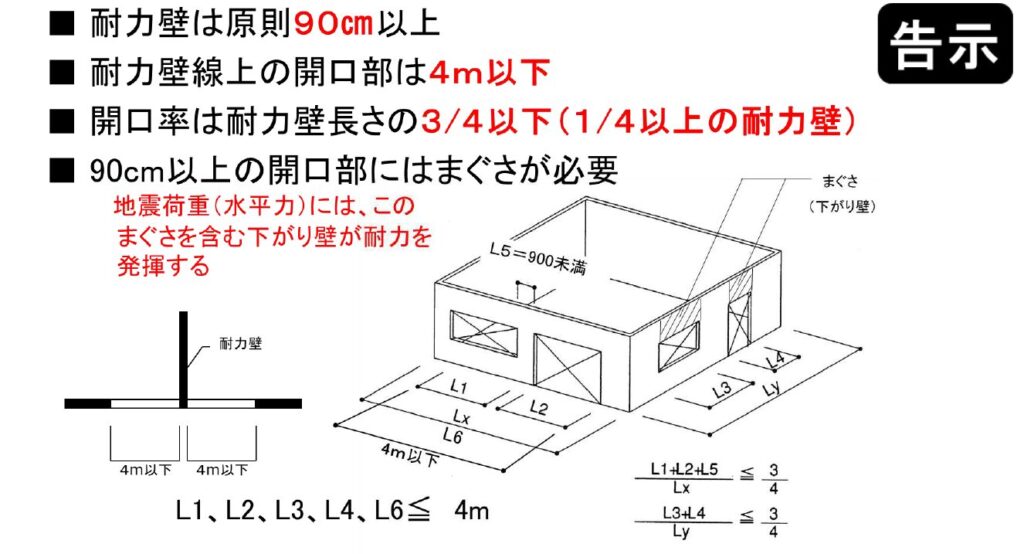

③ 耐力壁と開口部

・開口部は4m以下。

・開口率は3/4以下(許容応力度計算を行うことで緩和可能)。

・床開口(吹抜け)がある場合は、耐力壁線区画を分けて1/4以上の耐力壁を設ける。

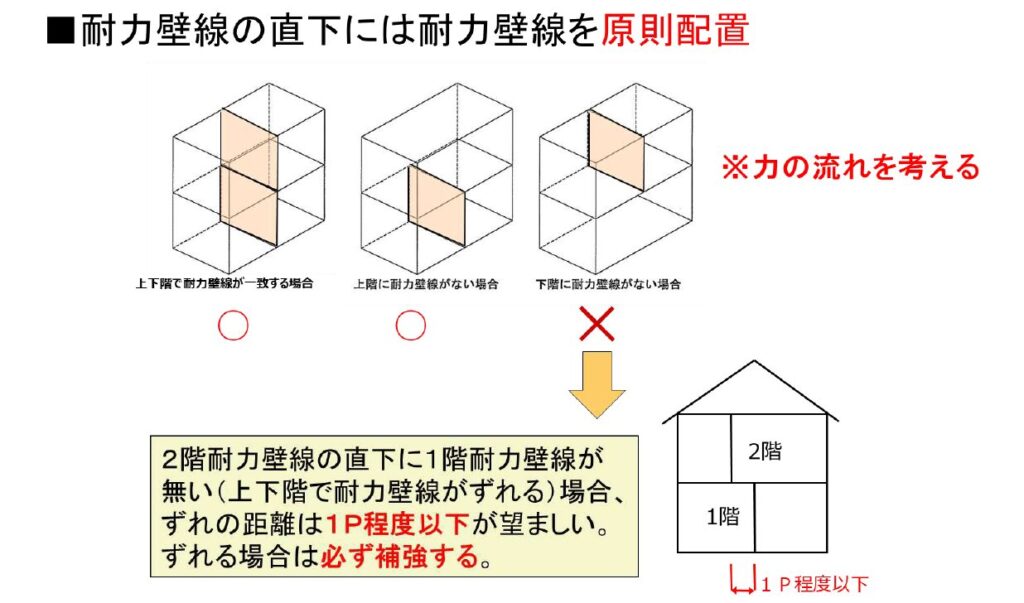

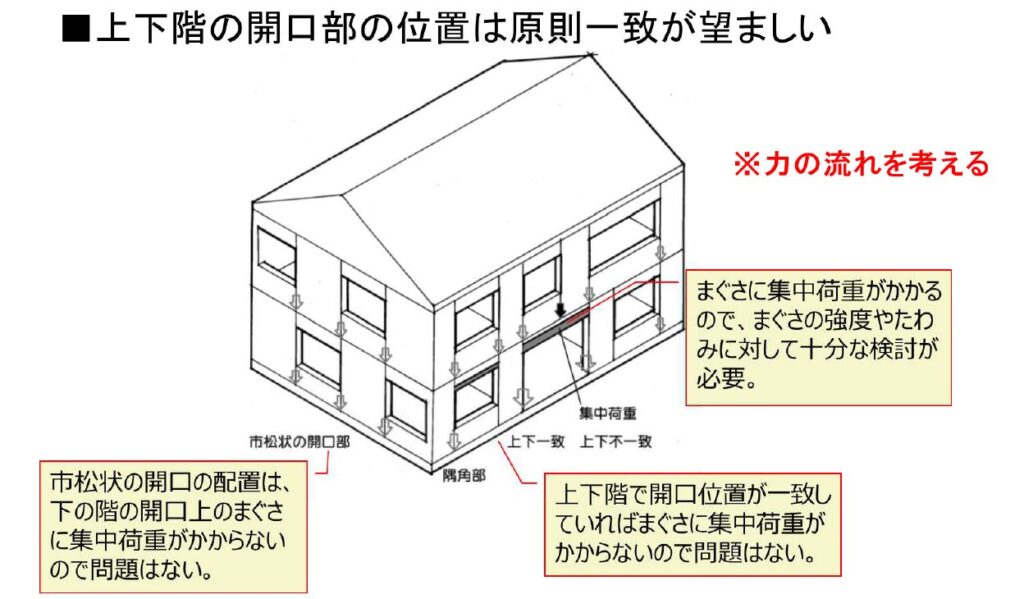

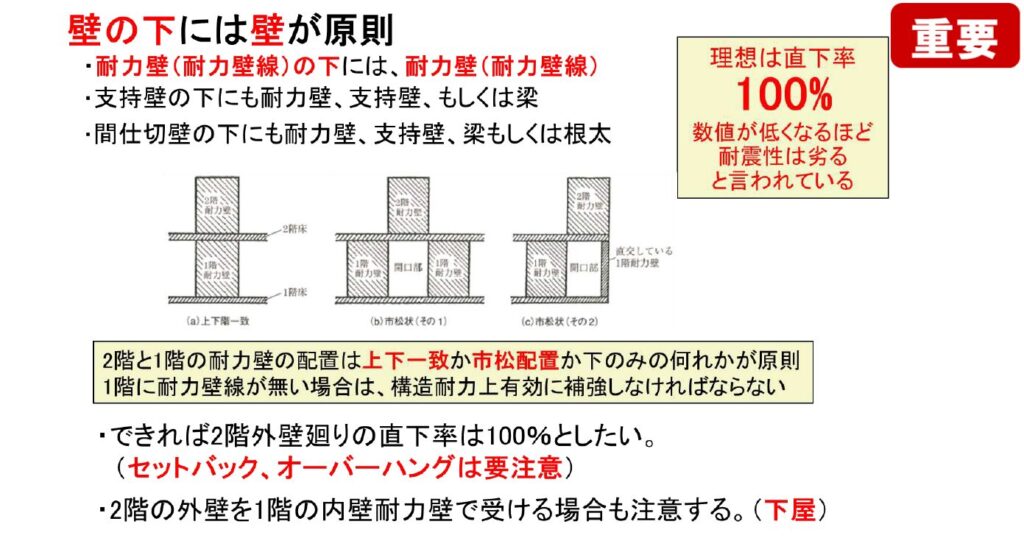

④ 上下階の耐力壁・開口の配置

・直下率100%が理想。

・耐力壁線の直下には耐力壁線を配置。

・開口部の位置は上下階で揃える。

・耐力壁の下には必ず耐力壁を配置。

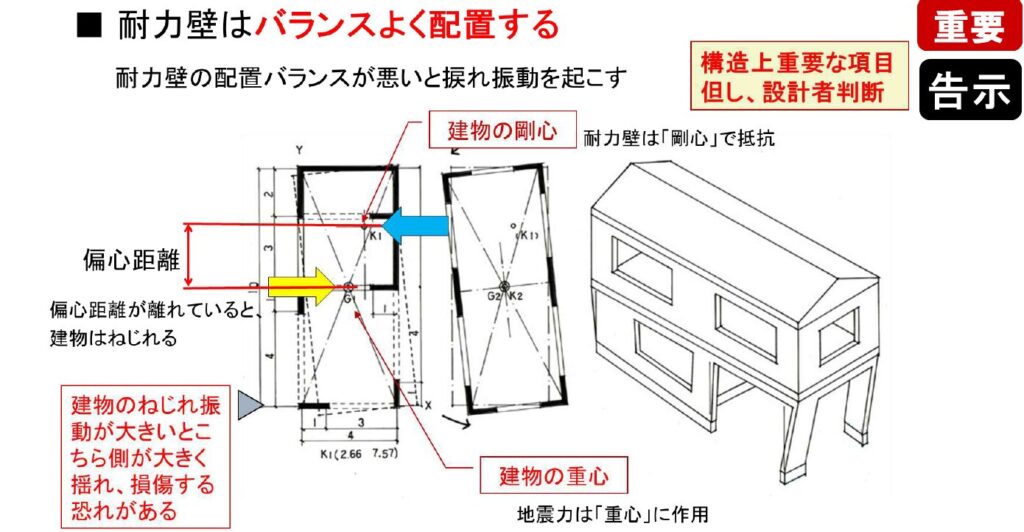

⑤ 耐力壁の配置バランス

・耐力壁はバランスよく配置し、建物がねじれないように設計する。

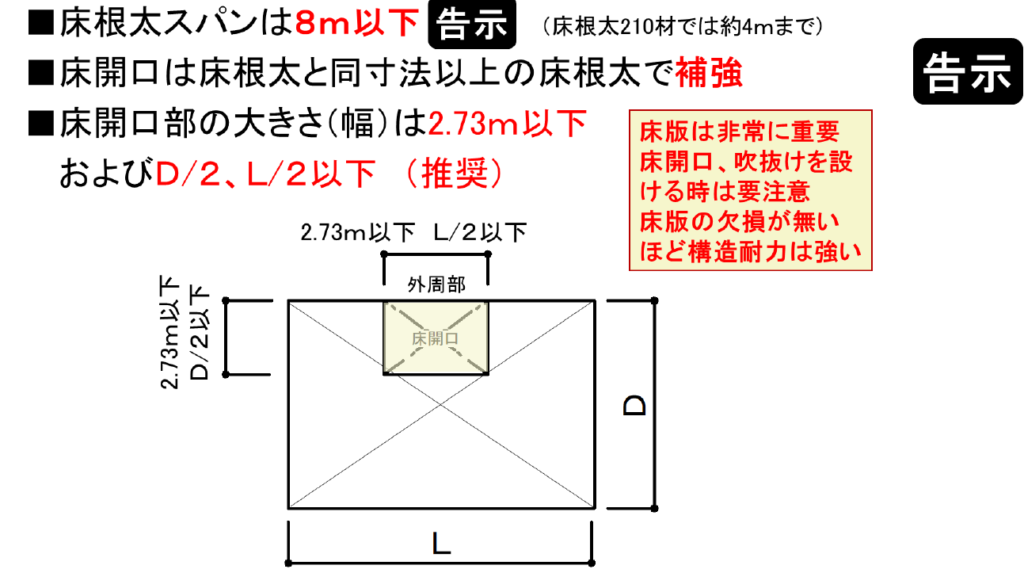

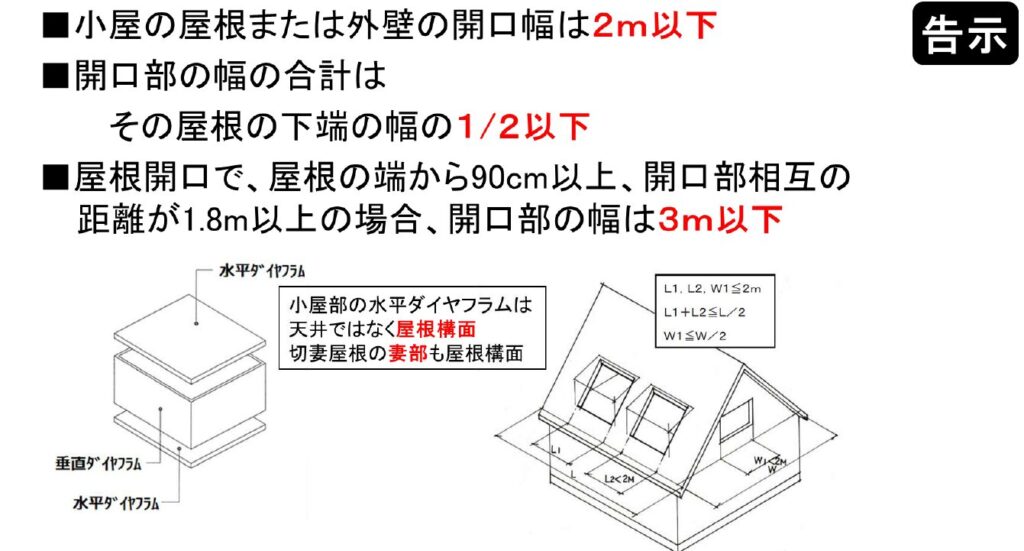

⑥ 床版と床開口の考慮/小屋組と屋根開口の考え方

・開口部がある場合は剛性を確保するため補強を行う。

・屋根開口がある場合は構造計算を実施し、強度を確保。

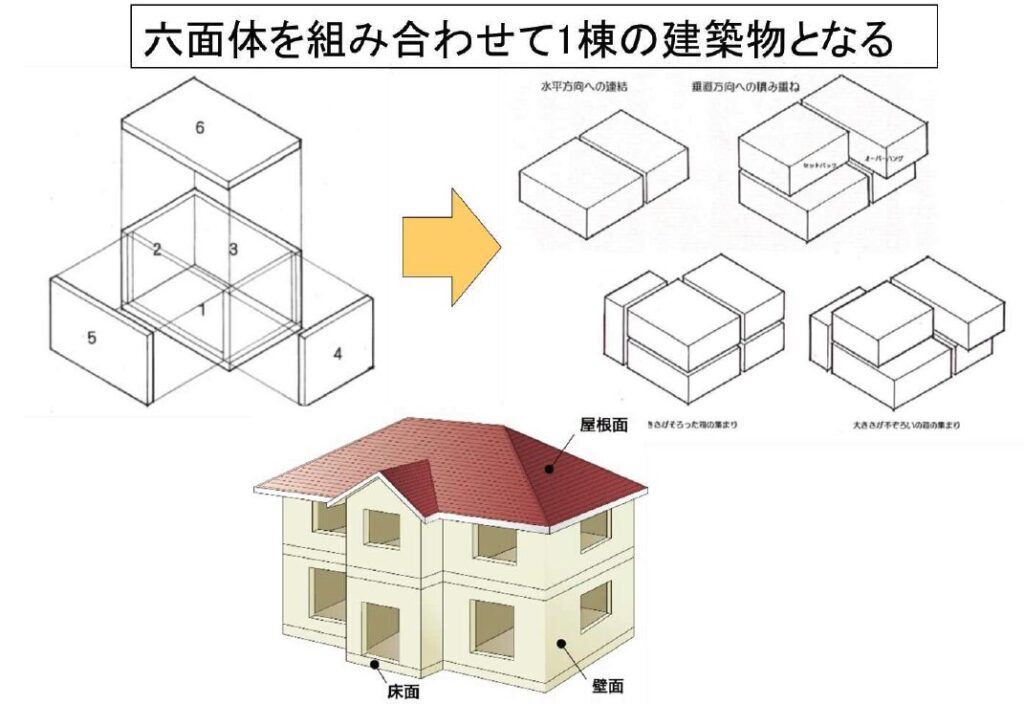

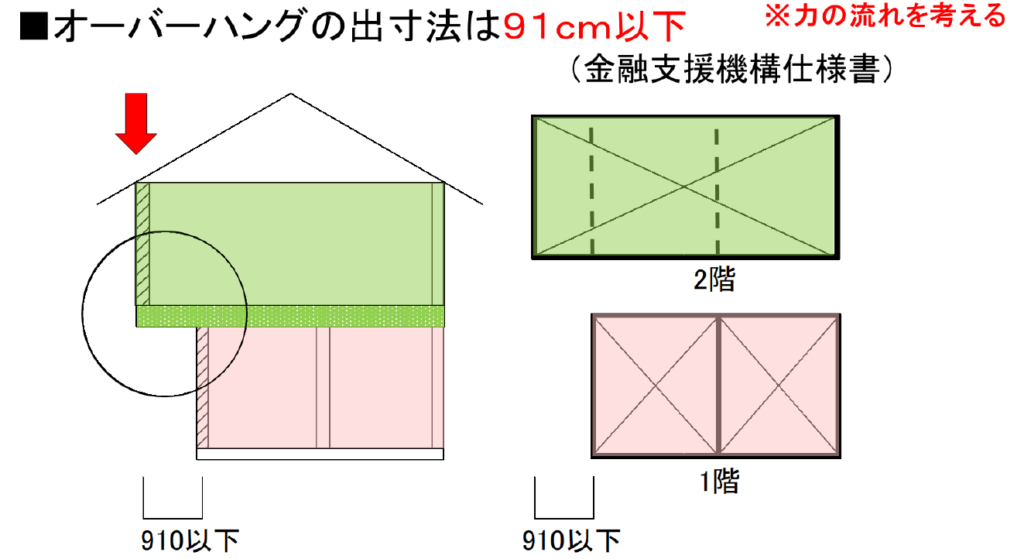

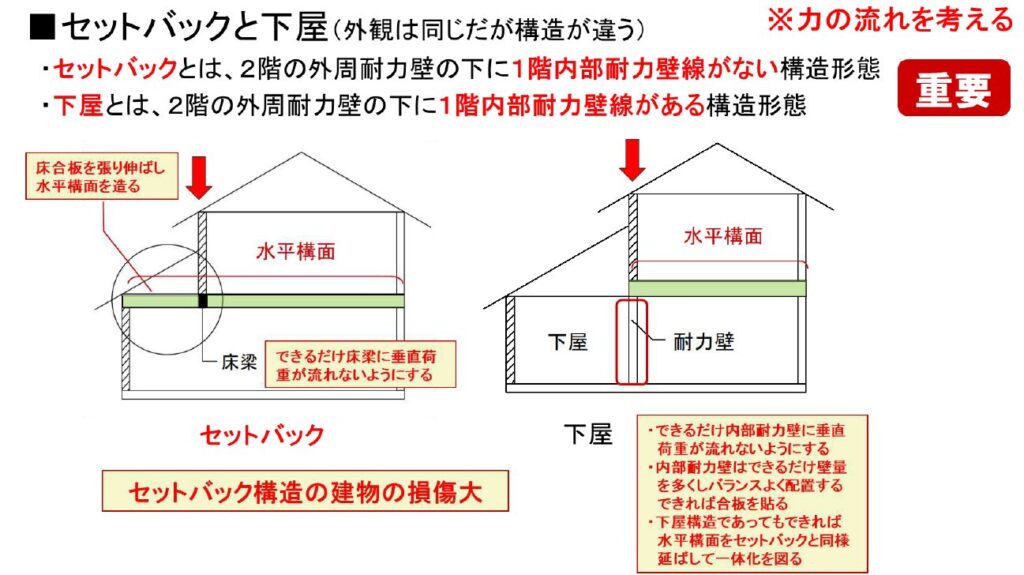

⑦ オーバーハングとセットバック

・適切な補強を行わないと変形が大きくなるリスクがあるため、設計時に考慮が必要。

まとめ:ツーバイフォー工法の設計ルールは「構造計画」そのもの

これらの考え方は、在来軸組工法でも有効であり、「構造塾」の構造計画ルールとしても取り入れられています。

つまり「ツーバイフォー工法の合理性を活かしつつ、在来軸組工法にも適用できる形に落とし込んだもの」が構造塾の構造計画ルールです。

・ツーバイフォー工法は、六面体のモノコック構造により優れた耐震性を発揮する。

・明確な設計ルールに従えば、強度の高い合理的な構造が実現可能。

・ツーバイフォーのルールは在来軸組工法にも応用でき、構造計算を行うことでさらなる最適化が可能。

「地震で倒壊する家をゼロにする」ためには、ルールを理解し、構造計画を適切に行うことが不可欠。

ツーバイフォーの設計思想を活かしながら、より安全な家づくりを目指していきたい。