以前の記事では、地盤の微動探査についてご紹介しました。

今回はその続編として、建物の微動探査で分かることをまとめています。

建物の揺れ方やバランスを「実測」して確認できるので、新築時はもちろん、耐震改修やリフォームを検討されている方にも役立つ内容です。

安心できる住まいづくりの参考にしていただければ幸いです。

以前の記事は↓こちらです。

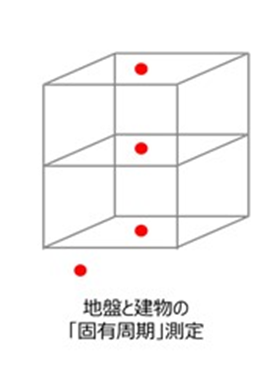

① 地盤と建物の「固有周期」

固有周期とは、建物や地盤が一往復して揺れるのにかかる時間(秒)のことです。

軟らかい地盤や耐震性能が低い建物ほど、その時間は長くなります。

特に注意したいのは、地盤と建物の周期が一致すると「共振」が起きること。

共振すると地震の揺れが大きくなり、建物が損傷するリスクが高まります。

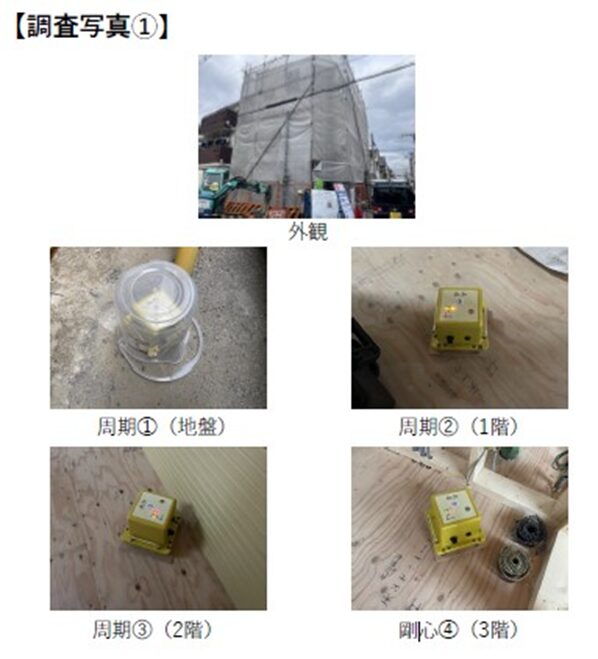

調査では、微動計という機器を「地盤」「1階〜3階の中心」に計4か所設置して測定します。

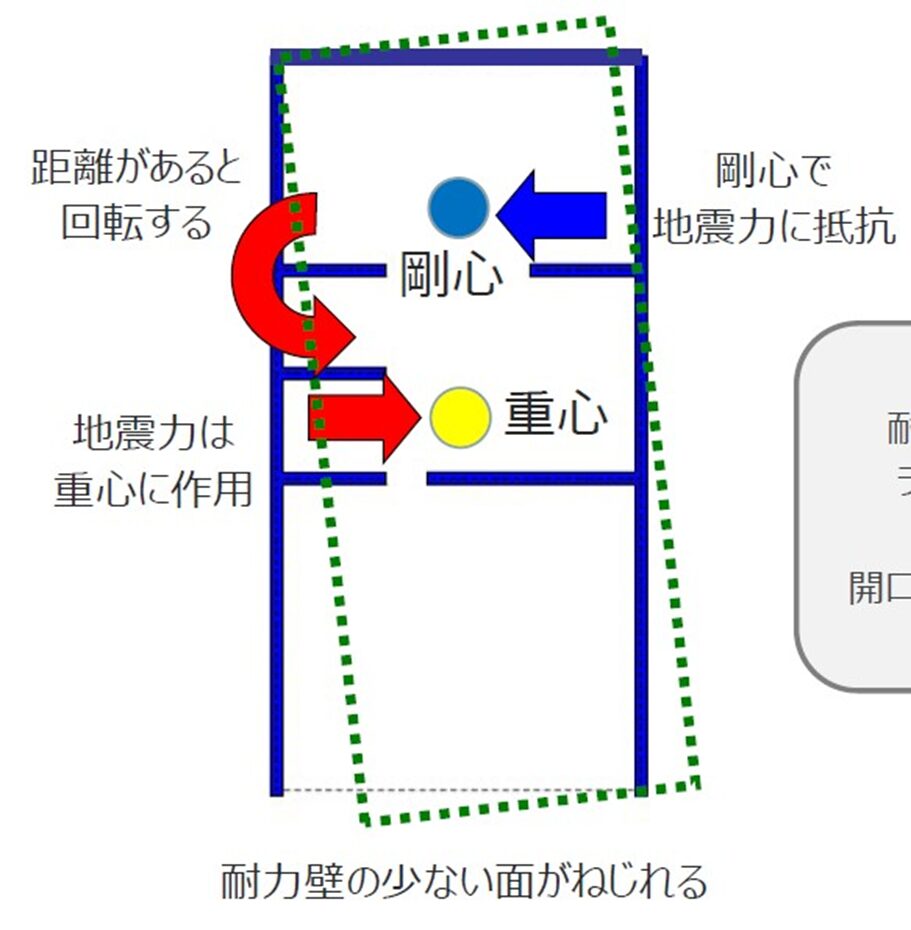

② 建物の「剛心」位置

建物には「重さの中心(重心)」と「強さの中心(剛心)」があります。

この2つは必ずしも一致するとは限らず、離れていると建物はねじれに弱くなり、地震時に変形しやすくなります。

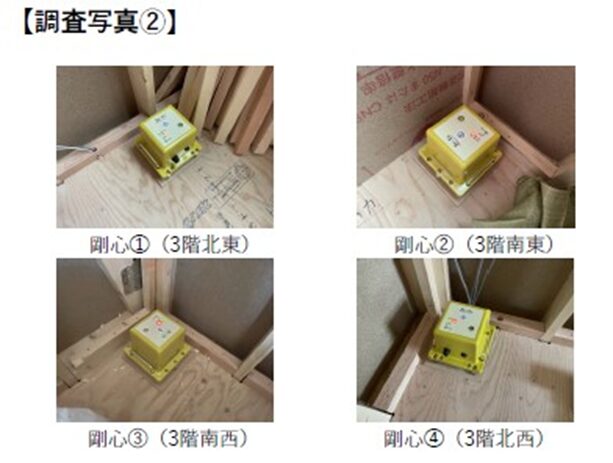

剛心の調査は、微動計を最上階の四隅に設置して測定します。

「微動探査」の結果

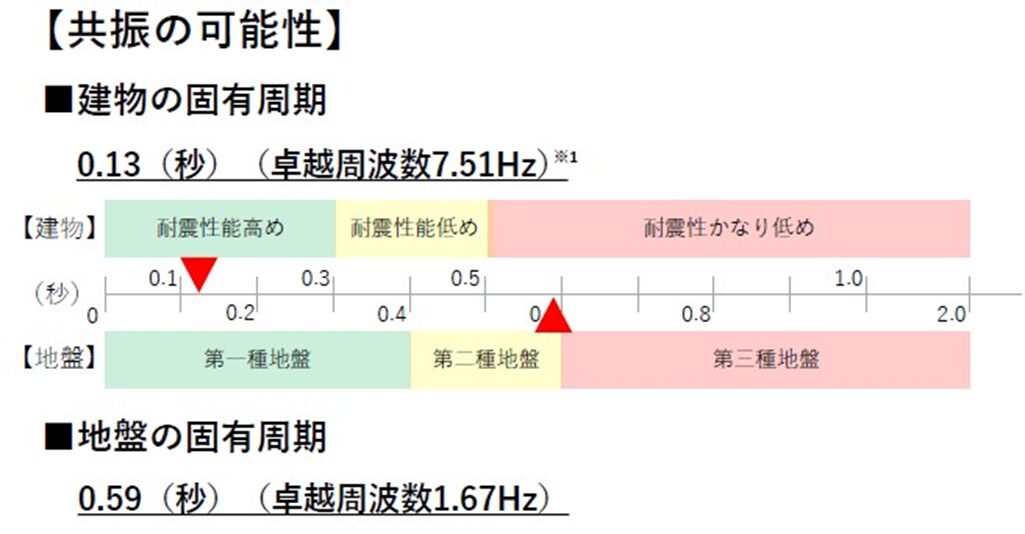

① 固有周期と共振の可能性

- 建物の固有周期:0.13秒

- 地盤の固有周期:0.59秒

→ 周期が大きく異なるため、共振の可能性は低いと評価されました。

また、建物の固有周期が0.3秒未満であることから、耐震性能が高い住宅と判断されました。

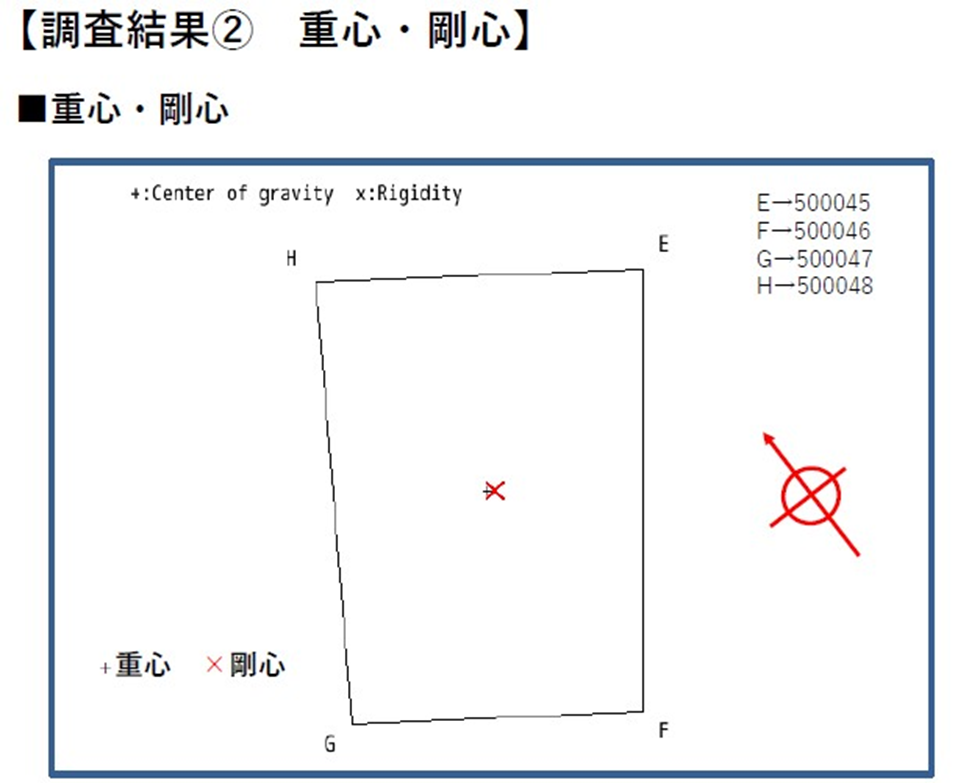

② 剛心と重心のバランス

剛心と重心の位置がほぼ一致しており、建物のバランスが良いことが確認されました。

そのため、地震時にも変形しにくく、安定した構造と評価されています。

微動探査を終えて

以前の地盤調査では「共振の恐れあり」とされていました。

しかし、許容応力度計算や制振ダンパーの提案を取り入れた結果、今回の測定では 共振の可能性が低く、バランスの取れた高耐震住宅 という安心できる評価となりました。

今回あらためて感じたのは、「実測して数値で確認できること」こそ安心につながる という点です。

現在の耐震性能評価は、基本的に「計算上あるはず」とされているに過ぎません。

新築では計算や施工中の検査は行いますが、実際にどの程度の耐震性能があるのかは、数値で確かめていません。

熊本地震では、建築基準法の1.25倍の強度を持つはずの住宅が倒壊しました。

また耐震リフォームにおいても、診断や補強の精度には疑問が残ります。補強後のバランスがどう変わったのかも、経験や勘に頼るケースが少なくありません。

その点、微動探査ならビフォーアフターで耐震性能を数値化できるため、客観的に確認が可能です。

さらに、新築時やリフォーム直後に測定しておけば、将来大きな地震のあとに再度調査を行うことで、建物の損傷具合をチェックすることもできます。

まとめ

繰り返し起きる地震に対して、安心して暮らすために。

微動探査は、これからの住まいづくりや耐震リフォームに欠かせない技術だと感じます。

「数値で確かめられる安心」を、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

最後に微動探査を導入した経緯について、Be-DoさんのYouTubeにてお話しています。

初YouTube撮影。めちゃくちゃ固いと言われています(笑)

👍ボタンおねがいします^^